本物のSTEAM教育とは?探究学習を深める道具箱|ガリレオ理数進学塾

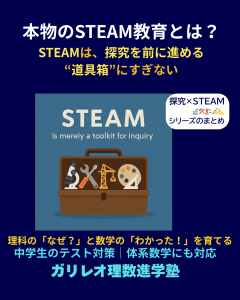

🔰 STEAM教育という言葉が広がる中で

最近、以前からあるロボット教室やプログラミング体験に、「STEAM教育」という名称があとから付けられる例をよく見かけるようになりました。

もちろん、こうした体験型の学びは、ものづくりへの入口として非常に大切です。

しかし、それだけで「本物の学び」と言えるのか――という問いは、やはり投げかけるべきだと思います。

STEAMとは、単なる教材のことではありません。

安易なラベリングによって、「考えなくてもできるSTEAM」「正解のあるSTEAM」にすり替わってしまう危うさを、私は強く感じています。

🎨✍️ 「A」はアートだけじゃない──リベラルアーツの力

STEAMの「A」は、単にアート(美術や図工)と解釈されがちです。しかし、私はこれを「Arts & Liberal Arts(芸術・リベラルアーツ)」と捉えています。

リベラルアーツとは、物事を多角的に捉え、批判的に思考し、倫理的に判断するための、幅広く深い教養を指します。これは、単なる知識や技能の習得にとどまらず、対話、判断、そして表現といった人間の本質的な力を育む学びを意味します。

例えば、ガリレオ・ガリレイは、専門家間で交わされていた科学的知見を、対話形式の著作で一般の人々にも分かりやすく伝えました。この「知を社会と共有する力」こそ、まさにリベラルアーツの核心と言えるでしょう。

こうした多角的な視点から、表現力、創造性、そして社会とつながり、自らの考えを伝える教養としてのArtsが、STEAMの「A」に不可欠だと私は考えます。この多層的な「A」こそが、他の理数系の分野と結びつき、子どもたちの学びをより豊かで深いものにする鍵となるはずです。

この「A」の解釈は、一般社団法人STEAM JAPANなど、複数の教育機関でも「芸術・リベラルアーツ」と定義されています。

しかし、いまだ多くの教育現場や世間一般では、「A」を狭義のアートのみとして捉える傾向が根強く残っているのが実情です。このような現状に対し、文部科学省も同様の危機感を強めています。同省は、

「STEAMの各分野が複雑に関係する現代社会に生きる市民として必要となる資質・能力の育成を志向するSTEAM教育の側面に注目し,STEAMのAの範囲を芸術,文化のみならず,生活,経済,法律,政治,倫理等を含めた広い範囲(Liberal Arts)で定義し,推進することが重要である」

と述べています。1

こうした現状との乖離、そして本物のSTEAM教育が浸透しないことへの危機感こそが、本シリーズ「探究×STEAM」を始めたきっかけなのです。

🧑🔬 私の原点:農学部で出会った“STEAMの本質”

私は生物が好きで、大学では農学部に進みました。

そこで待っていたのは、教科書の中だけではわからなかった「現実の難しさ」でした。

例えば、イネの品種改良。

「穂にたくさん籾(もみ)をつければ収量が増える」──そんな単純な発想では、イネは重さに耐えきれず倒れてしまいます。

この“倒伏(とうふく)”という現象を防ぐためには、次のような多面的な視点が必要でした:

-

- ● 茎の構造強度(物理)

-

- ● 重心の位置とバランス(数学)

- ● 根の張り方や土壌環境(工学・環境科学)

ここで私は痛感しました。

「生物の問題は、生物だけでは解けない」

この体験が、私の学びに対する見方を大きく変えました。

「分野を越えて考えることが、本物の学びにつながる」──そう実感したのです。

生物という一つの分野だけでは、見えない世界がある。

だからこそ私は、「問いを深めるには、分野を越える必要がある」と強く感じるようになりました。

🧠 探究のサイクルとしてのSTEAM

STEAMはゴールではありません。探究という旅を前に進めるための“道具箱”にすぎないのです。

この旅の各段階で、STEAMの5領域が活躍します:

🔬 科学(Science)

🛠 技術(Technology)

🏗 工学(Engineering)

🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Arts)

📐 数学(Mathematics)※ 各絵文字は、ガリレオ理数進学塾独自の視覚的工夫です。

探究には以下のようなサイクルがあります:

- 自分自身の問いから出発する(Inquiry)

- 情報収集と観察を通して仮説を立てる(Hypothesis)

- 科学的・数学的根拠に基づいた検証を行う(Investigation)

- 得られた結果をもとに設計・表現・提案を行う(Design & Expression)

ここでは、単に正解を導くだけでなく、科学的知見をいかに魅力的に、かつ論理的に他者に伝えるかが重要です。プレゼンテーション、レポート作成、模型や図解を通じた視覚的表現など、多様な『芸術的』かつ『リベラルアーツ的』な手法を用いて、思考を『形』にする力を養います。 - 他者と共有し、振り返り、再構築する(Reflection & Communication)

この一連の流れが、「正解のある学習」にはない深さと多様性を生み出します。

📖 ガリレオ理数進学塾のSTEAM教育とは

当塾が「ガリレオ理数進学塾」という名を冠するのは、まさにガリレオ・ガリレイが示した「自らの目で世界を観察し、数学という言葉でその真理を探究する」という精神を、子どもたちに伝えていきたいと願うからです。

ガリレオ理数進学塾では、STEAMの5領域を「問いを育てる道具」として使っています。

ただ正解にたどり着くのではなく、

- なぜそうなるのか?

- 他に方法はないか?

- 自分の考えをどう表現するか?

という“思考の往復運動”を大切にしています。

定期テストや入試対策はもちろん重視しますが、「本質的に考える力を育てること」こそが、当塾の軸です。

この“問いを育てる学び”を日々の授業で実践してきました。

例えば、アジサイの花びらのように見える部分が「がく」であることは、中学受験理科の頻出知識ですが、

「なぜ『がく』を目立たせたのか?」という進化的・形態学的背景まで掘り下げて伝えている塾は、当塾以外には多くないと思います。

そして、授業で話してきた内容を整理し、より多くの方に伝える形にしたのが、本シリーズ「探究×STEAM」です。

🔍「実験がうまくいかない」ことの意味

体験型の実験教室も増え、理科の魅力に触れる場面は以前より増えてきました。

それ自体は喜ばしいことですが、

「実験がうまくいくこと=成功」「正しくできたこと=ゴール」と見なされてしまうことも少なくありません。

しかし、科学的な学びの本質はむしろ逆にあります。

「なぜうまくいかなかったのか?」という問いを出発点に、条件を見直し、仮説を立て直し、再び試す。

この一連のプロセスにこそ、科学的思考の本質があるのです。

商業的な場では「失敗」は避けられがちですが、教育の現場――とくに日常の学びの場である塾――では、

「うまくいかない経験」こそ大切にすべきだと、私は考えています。

🧪「探究×STEAM」シリーズの実践例

このシリーズでは、自然や理数にまつわる問いを、探究の視点から掘り下げてきました。例えば:

- アジサイ:

- 「がく」が花びらのように見えるのはなぜ?(進化的・形態学的視点)

- 花の色が変わる理由は?(pH・環境科学)

- クマノミとイソギンチャク:

- なぜクマノミだけが刺されないのか?(共生のしくみ)

- シャコガイ:

- なぜ巨大化できるのか?(光合成・共生・構造の最適化)

- 光合成するウミウシ:

- 動物が光合成するってどういうこと?(盗葉緑体・細胞内共生)

これらの記事では、「なぜ?」「どうして?」という疑問から出発し、仮説を立て、考察し、検証するという探究の流れを重視しています。

これらはすべて、単なる知識の伝達ではありません。むしろ、問いを立て、思考し、仮説を検証し、自分の言葉で表現するという“探究の循環”を意識して構成してきました。

このプロセスこそが、ガリレオ理数進学塾の「探究×STEAM」の原点であり、今後も変わることのない教育の核だと考えています。

実際、このような探究の流れは、時に予期せぬ、しかし本質的な問いを生み出します。

例えば、中学受験の社会科で環境問題について、バイオエタノールの話をしている時のことです。

食料(飼料)との競合問題を話していると、生徒から「光合成するウシができたらいいね」という発想が飛び出しました。

これは、日頃から私が授業で取り上げている『光合成するウミウシ』のようなテーマが、生徒の思考を刺激し、教科の枠を超えた発想へと繋がった一例と言えるでしょう。

これこそが、STEAMが「道具箱」であることの証明です。

持っている知識を総動員し、教科の枠を超えて思考をめぐらしていく──

私は、子どもたちがそうした力を育んでくれることを心から願っています。

🌍 ガリレオが示したSTEAMの原型

ガリレオ理数進学塾が目指す「自らの目で世界を観察し、数学という言葉でその真理を探究する」という精神は、まさにガリレオ・ガリレイ自身の科学的探究の方法にこそ、その原型を見出すことができます。

ガリレオは、単に星を眺めただけではありません。彼は望遠鏡という技術(Technology)🛠️を、自ら改良・製作(Engineering)🏗️し、それによって得られた天体現象(Science)🔬を詳細に観察・記録し、その成果を精緻なスケッチ(Arts)🎨として表現しました。

そして、その現象の背後にある法則を、徹底的な数理的分析(Mathematics)📐によって解き明かそうとしました。

彼はこう語りました:

「この世界のあらゆること、万物の理(ことわり)の書物は、数学という言語で書かれている」2

この言葉は、自然を読み解くには、観察・仮説・数理的な分析が不可欠であることを示唆しています。

また、彼の著書や当時としては画期だった対話形式の著作は、専門家だけの閉じた議論だった科学的知見を、一般の人々にも分かりやすく開かれたものへと変えました。これは、科学的知見をいかに他者に論理的かつ説得力をもって伝えるという教養(Liberal Arts)✍️の側面をも強く持ち合わせていました。

このように、ガリレオの探究は、まさに現代のSTEAMの各要素を有機的に結びつけたものであり、私が子どもたちに伝えたい「問いを立て、多角的に思考し、表現する力」の偉大な先駆者であり続けているのです。

🔚 「ひと区切り」として、これからも

今回で「探究×STEAM」シリーズはいったん区切りを迎えますが、「本物のSTEAM教育を届けたい」という思いは変わりません。

これまでの記事はすべて、私自身が見聞きし、考え抜き、自分の言葉で書いてきた“探究の記録”でもあります。

これからは、夏期講習や入試対策の指導に注力するため、連載は不定期となりますが、

今後も“問い”を軸にした本質的な学びを届けていきます。

今後のSTEAMの「A」の絵文字について

当塾では、STEAM教育における「A」を「Arts & Liberal Arts(芸術・リベラルアーツ)」と捉えています。

これまで「A」の表現には、芸術の「創造性」を示す「🎨」と、リベラルアーツの「表現・思考」を示す「✍️」の2種類の絵文字を使ってきました。

しかし、STEAMの各アルファベットに1文字ずつ絵文字を対応させる際は、分かりやすさを優先して「🎨」を使っていたのが実情です。

今回の記事で詳しく説明したように、「A」は単なる芸術だけではありません。分かりやすさを重視した結果として「A」が芸術だけと誤解される可能性が少しでも出てくるのは、私の本意ではありません。

そこで、今回からはSTEAMの各要素を表す絵文字で、1文字の場合には「A」に「✍️」を使用します。もしかしたら、初めてご覧になる方には、少し分かりにくいかもしれませんが、この絵文字が皆さんの探究心を刺激するきっかけになれば幸いです。

なお、絵文字の運用には柔軟性を持たせます。文脈によっては「創造性」と「表現・思考」の両側面を強調するために「🎨」と「✍️」を組み合わせて使うこともありますし、今回の「道具箱」の図のように、視覚的な理由で「✍️」が適切でない場合は「🎨」を使うこともあります。

🔗 関連記事へのリンク

★「アジサイ」を題材とした記事

※1本目の記事では、あえて“STEAM”という言葉を使わず、探究学習そのものの姿勢に焦点を当てています。

★「共生」について題材とした記事(細胞内共生にも発展)

※4本目の記事では、中3数学や中2理科の教科書内容にも、より焦点を当てています。

脚注

- ^文部科学省「STEAM教育等の教科等横断的な学習の推進について」(p.8から記述あり)https://www.mext.go.jp/content/20240401-mxt_kyouiku01-000016477.pdf

- ^ガリレオ・ガリレイ『贋金鑑識官(Il Saggiatore)』(1623年) より。「この世界のあらゆること、万物の理(ことわり)の書物は、数学という言語で書かれている」は、ガリレオ理数進学塾 代表の古賀による意訳です。一般に出回っているものと少し違う点にご注意ください。

ガリレオは、万物の理、すなわち宇宙全体とそこに存在するあらゆる事柄が、数学という言語で記述された「とても崇高な書物(grandissimo libro)」であると説きました。

ガリレオの時代の「哲学(La filosofia)」は、現代の哲学よりも範囲が広く、科学も「自然哲学」と呼ばれていました。「哲学」が指す「真理の探求」とは、まさに万物の理を解き明かすことだったのです。

また、ガリレオにとっての「宇宙(l’universo)」は、現代の私たちが使う「宇宙空間」という意味合いよりも、「この世界」あるいは「自然界全体」といった意味合いが強かったと考えられます。

彼は、天体と地上の現象が同じ法則に従うことを示そうとしていたからです。原文(一部):La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo)… Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.

直訳:「哲学」は、私たちの目の前に常に開かれているこの非常に大きな書物に書かれている(私が言いたいのは「宇宙」のことだ)…それは数学の言語で書かれており、その文字は三角形、円、その他の幾何学的図形である。これらなしには、人間がその一言たりとも理解することは不可能であり、これらなしには、人は暗い迷宮をむなしくさまようことになる。

- 投稿タグ

- STEAM教育, 中学受験生, 探究的学習(IBL), 理科, 理科の勉強法, 都立中高一貫校適性検査