探究学習とSTEAM教育🔬

🔭【2025年版】12月14日〜15日は ふたご座流星群が見頃!──科学で理解し、探究で深める“冬の最高の教材”

2025年12月12日 探究学習とSTEAM教育🔬星空観察・天体情報最新ニュース

毎年12月になると、夜空で“必ずと言っていいほど”話題になる現象があります。 それが 双子座流星群(ふたご座流星群)です。 そして今年(2025年)は、 月明かりが弱い・放射点が高い・観察時間が長い という3つの好条件が …

【2025年11月】しし座流星群を解説──“幻の流星雨”と「ダストトレイルモデル」をSTEAMで探究

2025年11月16日 探究学習とSTEAM教育🔬星空観察・天体情報

🔭 2025年の見どころ(11月18日前後) しし座流星群の母天体は、約33年周期で太陽を回る テンペル・タットル彗星(55P/Tempel–Tuttle)です。 彗星が太陽に近づくたびにまき散らしたチリ(ダスト)の帯を …

【2025年】10月21〜22日はオリオン座流星群が極大に──ハレー彗星の“足跡”をたどる探究の夜

2025年10月18日 探究学習とSTEAM教育🔬星空観察・天体情報

🔭 今年の見どころ 10月21日(火)の深夜から22日(水)の明け方にかけて、オリオン座流星群が極大を迎えます。 母天体は、あの有名なハレー彗星(Halley’s Comet)。地球がその通り道を横切るとき、彗星がまき散 …

✍️ 【探究の扉を開く】ガリレオの言葉をIBLで深掘り!「世界は数学で書かれた書物」とは?

2025年8月16日 探究学習とSTEAM教育🔬

2010年8月16日、「ガリレオ理数進学塾」を開塾しました。 この日は、終戦記念日の翌日でもあります。 私は、戦争と平和の歴史を振り返るこの時期にあえて塾を開くことで、「なぜ学び、なぜ自由に考えることが大切なのか」を、改 …

【本物のSTEAM教育とは?】名前だけのSTEAMに惑わされないために|探究型学習×科学的思考

2025年7月31日 探究学習とSTEAM教育🔬

🔰 STEAM教育という言葉が広がる中で 最近、以前からあるロボット教室やプログラミング体験に、「STEAM教育」という名称があとから付けられる例をよく見かけるようになりました。 もちろん、こうした体験型の学びは、ものづ …

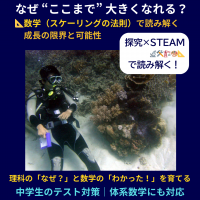

📐 オオシャコガイはなぜ“ここまで”大きくなれる? ――スケーリングの法則で読み解く成長の限界と可能性

2025年7月24日 探究学習とSTEAM教育🔬

※この記事は、前回の「🔬どうしてシャコガイはこんなに大きくなれるの?」に続く、シャコガイ編(第2弾)です。 まだご覧になっていない方は、そちらから読むとより深く理解できます。 ⚡ 前回のおさらい:ダイビング中に出会った“ …

🔬光合成するウミウシを探究! --エリシア・プシラに起きた“想定外の進化”とは?

2025年7月17日 探究学習とSTEAM教育🔬

🌱 動物なのに光合成!?~そんな生き物、ほんとうにいるの? 植物のように光合成して生きる動物~実は、海の中に本当に存在します。 前回ご紹介した「オオシャコガイ」よりも、さらに光合成への依存度が高いともいえる存在です。 し …

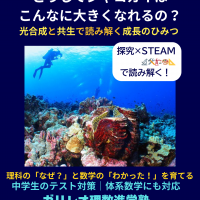

🔬どうしてシャコガイはこんなに大きくなれるの?──光合成と共生で読み解く成長のひみつ

2025年7月10日 探究学習とSTEAM教育🔬

前回の記事では、生き物どうしの相互関係である「共生(きょうせい)」のしくみについて考えました。 今回はその続きを、なんと「光合成する“貝”」という不思議な生き物を通して探っていきます。 🐚 ダイバーの隣にある“岩”の正体 …

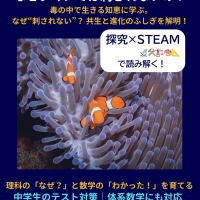

🔬クマノミはなぜ刺されない?──共生のしくみを探究×STEAMで解き明かす

2025年7月3日 探究学習とSTEAM教育🔬

水族館や海で見かける、クマノミとイソギンチャクの仲良しコンビ。まるで相棒のように一緒に暮らしていますが、そもそもイソギンチャクは毒を持つ生き物です。なのにクマノミは、まったく刺される様子もなくその中を泳ぎ回る──この不思 …

🔬アジサイの花の色はなぜ変わる?──探究的学習 × STEAM教育で読み解くpHと環境のしくみ

2025年6月26日 探究学習とSTEAM教育🔬

アジサイの色が変わる理由を、中学理科や都立中高一貫校の適性検査の視点から探っていきます。アジサイの花の色は、土壌の酸性・アルカリ性(pH)によって変化します。中学理科の「酸とアルカリ」「pHと身近な現象」などの単元とつな …