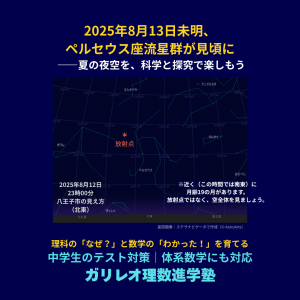

2025年夏の風物詩、ペルセウス座流星群の様子(八王子市での見え方を例に)。

夏の夜空を彩る風物詩、ペルセウス座流星群が今年もやってきます。

2025年の活動は、8月13日午前5時ごろ(日本時間)に極大を迎える見込みです。極大時刻は夜明け間近ですが、8月12日の夜22時頃から13日未明にかけては流星数が増加する時間帯なので、この時間帯が最大のチャンスです。最も多くの流星が出現するこのタイミングを含め、8月11日から13日までの3夜は絶好の観測機会となります。

🌠 どこを見ればいい?――観察のコツ

流星群は、放射点(ペルセウス座)を中心として四方八方に流れるように見えます。放射点の高度が高くなるほど観察条件は良くなるため、深夜から明け方にかけてが最も多く見られる時間帯です。

とはいえ、夜9時(21時)頃からすでに流星は出現し始めており、この時間帯からでも観察は十分に可能です。

特に小学生や部活で朝が早い中学生の場合は、無理なく観察できる範囲で空を見上げてみるのがおすすめです。

一番の観察方法は、仰向けに寝転んで空全体を広く見渡すこと。放射点だけを凝視していると視野が狭くなり、他の方向に出現した流星を見逃してしまうこともあります。街明かりや月の明るさを避け、空の暗い方角を選ぶと、より多くの流星を捉えやすくなります。

🕐 2025年の観測チャンス

今年は、8月11日・12日・13日の夜間にかけて、流星が多く出現すると予想されています。

とくに8月12日の夜22時頃から13日未明にかけては、流星数が増加しやすい時間帯です。

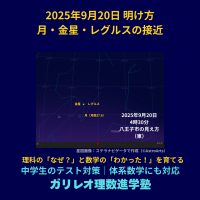

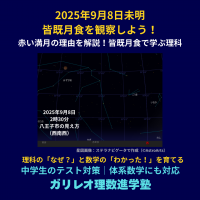

ただし、極大の夜は月齢19の明るい月が出ています。月の位置を事前に確認し、月と反対側の空を観察すると良いでしょう。月の位置を避けることで、流星をより見つけやすくなります。

🌌 流星群とは?――科学的背景を探る

流れ星の正体は、宇宙空間に浮かぶ微細なチリ(ダスト)が地球の大気に飛び込み、摩擦によって発光する現象です。

「流星群」は、このチリがある特定の方向(放射点)からまとまって出現する現象で、もとになるのは彗星です。

彗星が太陽に近づくとき、その軌道上にチリを撒き散らし、ダストトレイル(塵の帯)を形成します。地球がその帯の中を通過すると、大量の流星が発生するというわけです。

☄️ ペルセウス座流星群の母天体:スイフト・タットル彗星

ペルセウス座流星群の母天体は、スイフト・タットル彗星(Swift–Tuttle)です。

● 発見年:1862年

● 公転周期:約130年

● 特徴:地球軌道と交差する軌道を持つため、毎年同時期に流星群をもたらす

地球がこの彗星の軌道と毎年8月に交差することによって、安定して大量の流星が観測できるのです。

✨探究の視点:自由研究にもぴったり!

流星群は、観察を通して宇宙への興味を深めるだけでなく、探究的な学びの題材としても最適です。

💡 こんな「問い」を立ててみよう

● 流星はなぜ放射点から放射状に流れるように見えるのか?

● なぜ流星群は毎年ほぼ同じ時期に出現するのか?

● 流れ星が光る高度や速度はどのくらいか?(高度約80~120km、秒速60km前後)

図書館やネットでの調査、夜空の観察とあわせて、実際に計算したり模型を作ったりして探究することも可能です。

🔍STEAMの視点で見てみよう

🔬 科学(Science)

流れ星の正体は、チリが大気に突入する際の摩擦発光です。その発生高度や発光温度、速度などを科学的に分析することで、宇宙や大気の性質について理解を深められます。母天体である彗星の軌道や組成も、理科の学びとつながる興味深いテーマです。

🛠 技術(Technology)

流星を観測するには、広角レンズ付きカメラや光学センサー、天体観測アプリが活躍します。最近ではAIによる自動検出や、観測データの共有も進んでいます。このように、最新のデジタル技術が観測の精度を高め、天体観測をさらに身近なものにしています。

🏗 工学(Engineering)

人工衛星の運用では、流星や小天体との衝突リスクを予測する技術が重要です。観測装置の設計やレーダーシステムの構築にも工学の知識が不可欠です。宇宙開発を支える様々な技術は、流星群の観測にも応用されています。

🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Arts)

流星群は、科学だけでなく、文化や芸術にも大きな影響を与えてきました。星に願いをかける文化や、流星を詠んだ詩、ペルセウス座の神話など、世界各地の物語を調べることで、人文科学的な視点から宇宙を探究することができます。

📐 数学(Mathematics)

流星の出現を予測するには、放射点の位置計算や軌道の解析に数学が用いられます。また、流星の速度や出現率の統計処理にも数学的手法が欠かせません。観察時刻や見える範囲を計算するなど、数学を身近に感じる良い機会になるでしょう。

🌠 おわりに

2025年のペルセウス座流星群は、観察条件に工夫が必要な年ではありますが、夜空を見上げる価値は十分にあります。

21時頃からでもチャンスはあり、1つでも流星を見つけられたら、それは立派な天体観測です。

流れ星の一瞬の輝きの裏には、130年の軌道をたどる彗星と、私たちが暮らす地球との出会いが隠されています。

その偶然に思いを馳せながら、今年の夏も「夜空の科学」を楽しんでみてください。

🎓ガリレオ理数進学塾とは

数学と理科を中心に、「探究する力」を育てる個別指導塾です。

都立高校受験生、都立中高一貫校・私立中生に対応しています。

【対応校】

椚田中・横山中・浅川中・七国中・みなみ野中や

南多摩中等・穎明館中・工学院中 など

📩無料体験受付中!

▶ 中学生コース案内はこちら

▶ 都立南多摩・武蔵など中高一貫校の数学・理科対策はこちら

▶ 中学受験コースの詳細はこちら

▶ 無料体験・お問い合わせはこちら

- 投稿タグ

- STEAM教育, 探究的学習(IBL), 星空情報, 理科