🌱 動物なのに光合成!?~そんな生き物、ほんとうにいるの?

植物のように光合成して生きる動物~実は、海の中に本当に存在します。

前回ご紹介した「オオシャコガイ」よりも、さらに光合成への依存度が高いともいえる存在です。

しかもそれが、ほんの数センチの小さなウミウシだというのだから驚きです。

このウミウシたちは、藻類を食べて、その中の葉緑体だけを自分の細胞に取り込み、まるで植物のように光合成を行っているのです。

これは「盗葉緑体(kleptoplasty)」と呼ばれる現象です。

📛「名前」でつまずかない!生物の分類のキホン

生物には「和名」と「学名」があります。普段私たちが目にしたり耳にしたりする「和名」(日本語の名前)は親しみやすいですが、世界共通で使われるのが「学名」です。

学名には、生物の「属名」と「種小名」が含まれています。これを見ることで、その生物がどの大きなグループ(属)に属している、特定の種なのかが正確に分かります。

たとえば、今回ご紹介する「ゴクラクミドリガイ」という名前。実はこれは「ゴクラクミドリガイ属(Elysia)」というウミウシの大きなグループ全体の総称として使われています。

かつては、このグループの中の特定の種である「Elysia ornata」の和名として「ゴクラクミドリガイ」が使われることもありました。しかし、今現在では、「Elysia ornata」は「コノハミドリガイ」という和名で呼ばれるのが一般的です。

それぞれの種をより正確に理解していただくために、記事中では学名も併記したりして区別していますので、読み進める中でぜひ注目してみてください。

🐛 光合成するウミウシ──2つの種をくらべてみよう

「光合成するウミウシ」──コノハミドリガイ(Elysia ornata) とエリシア・プシラ(Elysia cf. pusilla)

今回は、探究の観点から注目すべき2種のウミウシを比べてみましょう。

| ウミウシの種類 | 学名 | 光合成能力 | 餌は必要か? |

|---|---|---|---|

| コノハミドリガイ | Elysia ornata | 〇(短期間) | 必要 |

| エリシア・プシラ | Elysia cf. pusilla | ◎(長期間) | 一時的に不要 |

光合成の能力という点においては、エリシア・プシラの方が明らかに優れています。

実際、しばらく餌を食べなくても、光だけでエネルギーをまかない、生存を続けることができるのです。

🤔 じゃあ、エリシア・プシラの方が“進化的に成功”?

● 葉緑体の保持期間が長い

● 餌がなくても生きられる時間が長い

● 光を利用してエネルギーを自給できる

──こうした点で、エリシア・プシラは「より光合成に適応したウミウシ」に見えます。

しかし、本当にそうなのでしょうか?

⚠️ 光合成に頼りすぎた結果──意外な結末

「光合成だけで生きていけるのなら、それは進化的な成功なのか?」

──そんな問いに対し、ある研究結果が非常に興味深い事実を突きつけました。

餌を与えずに光合成だけで飼育されつづけたエリシア・プシラの個体で、餌を食べるための筋肉である「咽頭筋」が萎縮し、一度食べる力を失うと、二度と餌を摂ることができなくなってしまったのです。

つまり──

「光合成だけで大丈夫」と思っていたら、食べる力そのものを失ってしまっていた。

食べようとしたときには、もう“口が使えない”!

その結果、多くの個体が餓死するという、まさに想定外の結末を迎えてしまったのです。

😮 一方、コノハミドリガイは?

コノハミドリガイ(Elysia ornata)は、葉緑体を体に取り込むものの、長くは維持できません。

そのため、常に餌を食べ続ける必要があり、口器はしっかりと使われ続けています。

派手な適応ではないけれど、構造を維持できるという点では、むしろ安定した進化といえるのかもしれません。

✨探究の視点:

💭 進化の“成功”って、どういうことなのでしょうか?

長く光合成できるけど、「食べる力」を失ってしまう生き方。

光合成は短くても、「食べる力」を保ち続ける生き方。

🌿 あなたなら、どちらの進化を選びますか?──その理由を、自分の言葉で考えてみましょう。

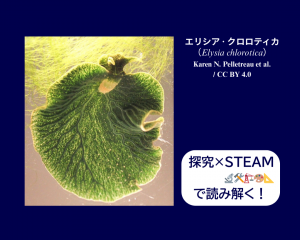

🌎 北米の注目すべきウミウシ──エリシア・クロロティカ(Elysia chlorotica)

光合成する「海の葉」──エリシア・クロロティカ の姿

実は、ゴクラクミドリガイ属(Elysia)には、アメリカ東海岸にすむ、さらに驚くべき種がいます。その名はエリシア・クロロティカ(Elysia chlorotica)。

このウミウシは、植物のように光合成をするだけでなく、なんと数か月間も食べものなしで生きのびることができます。さらに、取り込んだ葉緑体を長く安定して使い続けるだけでなく、エリシア・プシラとは違い口器が退化することがありません。

そして特筆すべきは、その見た目と形状です。エリシア・クロロティカは、体全体が非常に平たく、左右に広がった「パラポディウム」と呼ばれる突起をもっています。この構造のおかげで、体を大きく広げて太陽の光をたっぷりと浴びることができ、体色も鮮やかな緑色で、まるで葉っぱのよう。まさに、「光合成する海の葉っぱ」ともいえる姿です。この形と色は、光合成効率を高めるだけでなく、周囲の海藻や落ち葉に擬態して身を守る効果もあると考えられています。

生物学界隈を大きく揺るがした発見もありました。2008年には、このウミウシの体内から、光合成に関わる藻類(Vaucheria litorea)の遺伝子(psbO)が取り込まれていると報告され、「これは遺伝子の水平伝播(すいへいでんぱ)、つまり生物の種を越えて遺伝子が受け渡される現象(HGT)の証拠ではないか!」と大きな話題となりました。もし本当なら、まさに生命の常識を覆す大発見だったからです。

しかし、その後の詳細な研究では、決定的な証拠は得られず、現在では、むしろウミウシ自身の持つ遺伝子が、取り込んだ葉緑体を長く機能させる上で重要な役割を果たしていると考えられています。

それでも、このウミウシが示す「動物と植物のあいだ」を生きるような驚異的な能力は、今も私たちの想像力を掻き立て続けています。

🧩 最終まとめ:3種をくらべてみよう

| 種名 | 光合成の持続 | 餌が必要? | 口器の退化 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| コノハミドリガイ(Elysia ornata) | 数日~1週間 | 必要 | しない | 葉緑体はすぐ壊れるが、咽頭筋や口器などの構造は維持されている |

| エリシア・プシラ(Elysia cf. pusilla) | 1~2週間以上 | 一時的に不要 | 条件によって退化 | 餌を与えないと咽頭筋が萎縮し、餌を再び食べられなくなる例がある |

| エリシア・クロロティカ(Elysia chlorotica) | 数か月間 | なくてもOK | しない | 光合成能力が安定。葉緑体維持にウミウシ自身の遺伝子が関与していると考えられている |

✨探究の視点:比べて見つける、進化の問い

● 同じように光合成するウミウシでも、どれくらい光合成を続けられるか、餌が必要かどうか、体の構造にどんな変化があるかなど、大きな違いがあります。

● とくに「口器の退化」が起きるかどうかは、生き残るために「光合成に頼るか」「食べる力を残すか」という進化の戦略に関わっていると考えられます。

● この違いを見比べることで、「進化の成功とはなにか?」という問いに多角的に迫ることができます。

🔄 光合成する動物が存在するという事実は、動物と植物の境界にどんな問いを生むでしょうか?

→ 「動物=他の生物を食べて生きる存在」という当たり前は、問い直す必要があるかもしれません。

🧪 ウミウシのしくみは、人間の技術に応用できる可能性もあります。

→ 葉緑体を細胞に取り込む技術や、光合成をする人工細胞の開発につながるかもしれません。

🌟 比べることで見えてくる違い。問い直したくなる“当たり前”。

そして、生き物のしくみから未来の科学まで──

「光合成するウミウシ」は、探究を始めるきっかけになる生き物です。

🧠さらに深める視点:光合成するウミウシと「細胞内共生」(高校生物の範囲)

🌱光合成をするウミウシの「盗葉緑体(kleptoplasty)」は、いったい“共生”とどう違うのでしょうか?

一見すると、「他の生き物の能力を使って生きる」という点で“共生”のようにも思えます。

けれども実は、このウミウシは藻類そのものと共に生きているわけではなく、「葉緑体」という器官だけを一時的に取り込んで使っているのです。

このように、藻類の“部品”だけを利用している点で、「共生」とは区別されるのが一般的です。

🌟とはいえ、このしくみは「細胞内共生」の進化の流れを連想させるものでもあります。

たとえば──

● 植物の細胞にある「葉緑体」や、

● 動物と植物の両方にある「ミトコンドリア」

これらは、もともと独立した細菌だったと考えられています。

それが遥か昔、別の細胞に取り込まれて“共に生きる”ようになった──これが、高校生物で習う「細胞内共生」という進化のしくみです。

このウミウシは、藻類の細胞全体を取り込んでいるわけではありませんが、

「他の生物のはたらきを自分の中に取り込んで使う」という意味では、細胞内共生の初期段階のような現象とも言えます。

🔁 つまり、「共生」とは、まったく新しい生命のしくみが生まれる出発点なのかもしれません。

光合成するウミウシたちは、その可能性を今に伝える、進化の“途中”を見せてくれる存在なのです。

🔍STEAMの視点で深めよう

🔬 科学(Science)|筋肉の退化と光合成をめぐるしくみ

長く食べないと、エリシア・プシラの“食べる筋肉”は細くなり、うまく働かなくなります。

一方で、葉緑体を体にとりこんで長く保つには、細胞内での複雑な調整が必要です。

植物のような能力をもつ動物──そのしくみは、進化や細胞のはたらきを学ぶうえで貴重な研究対象です。

🛠 技術(Technology)|他の生き物の“はたらき”を使うしくみ

光合成をするウミウシは、藻類から取り込んだ葉緑体を、自分の細胞で生きたまま働かせています。

この自然のしくみは、「光合成する人工細胞」などの新しいバイオ技術につながる可能性があります。

どこまで生き物の“部品”を借りて使えるか──それは、技術の新しい挑戦でもあります。

🏗 工学(Engineering)|「退化しない」しくみは、設計の工夫だった

エリシア・クロロティカは、光合成ができるようになっても、食べるための口のしくみを保ち続けています。

これは、「光が足りないときのために、食べる力を残す」という安全性を考えた設計ともいえます。

こうした「主な機能と予備の機能を同時に保つ」考え方は、ロボットや医療機器の設計にも活かされています。

🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Arts)|“あいまいさ”に向き合う教養のまなざし

動物なのに、まるで植物のよう。

そんな“あいまいな存在”は、単なる珍しさではなく、「どこに境界を引くか?」という哲学や教養の問いにつながります。

古代ギリシャのアリストテレスは、「動くかどうか」で動物と植物を分けようとしました。

また、現代のフーコーは、「分類や境界は、時代や文化によって変わる」と指摘しています。

このように、私たちの“ものの見方”そのものを問い直す姿勢こそが、リベラルアーツ(教養)の出発点なのです。

📐 数学(Mathematics)|数式で見えない生命のはたらきを探る

光合成をするウミウシが光だけでどれくらい生きられるかは、光の強さ・時間・葉緑体の数で決まります。

その仕組みを数式でモデル化すれば、エネルギー収支や生存期間を予測できます。

また、葉緑体のはたらきが時間とともに減っていく様子は、指数関数で近似できます。

こうした数学の道具を使えば、生命の中で起きている“目に見えない変化”を数字で読み解けるのです。

★各項目に添えた絵文字(🔬🛠🏗🎨✍️📐)は、ガリレオ理数進学塾独自の工夫によるもので、公式のものではありません。

💡 さらに深い問い:もし人類が光合成能力を得たら?

もし人類が、このウミウシのように光合成の能力を手に入れたとしたら、私たちの社会はどのように変わると思いますか?

● 食糧問題は完全に解決するでしょうか?

● 私たちの労働形態やライフスタイルはどのように変化するでしょうか?

● あるいは、予期せぬ新たな社会問題(倫理、経済、環境など)が発生する可能性もあるでしょうか?

かつては荒唐無稽な夢物語だったこの問いも、生物の驚くべき仕組みが次々と解明される現代において、決して絵空事ではありません。

このウミウシの例が示すように、生物の多様な適応は、私たちの未来や社会のあり方にどのような影響を与えうるのかを想像し、深く考える強力なきっかけとなるはずです。

🎓 ガリレオ理数進学塾では

こうした「なぜ?」から始まる探究の視点を重視し、

中学受験や都立中高一貫校・都立高校入試につながる理科力を育てています。

🌍 共生についてのシリーズ記事はこちら:

📘 学年・志望校別のコース案内はこちら

📚参考文献・科学的出典

• Yamamoto, Y. et al. (2009).

Functional and structural degeneration of the pharyngeal muscles in kleptoplastic sacoglossan Elysia cf. pusilla deprived of algae. Zoological Science, 26(2), 164–168.

→ 餌を与えない状態で飼育されたElysia cf. pusillaが、口器の退化によって摂食不能に陥った例を報告。

• Rumpho, M. E. et al. (2000).

Mollusc/algal chloroplast symbiosis: Photosynthesis, gene transfer, and fate of chloroplasts. Symbiosis, 29(3), 293–314.

→ E. chlorotica における長期的な葉緑体維持機能の生理学的メカニズムを解説。

• Rumpho, M. E. et al. (2008).

Horizontal gene transfer of the algal nuclear gene psbO to the photosynthetic sea slug Elysia chlorotica. PNAS, 105(46), 17867 – 17871.

→ 光合成関連遺伝子の水平伝播(HGT)の可能性を示唆。

• Christa, G. et al. (2014).

What remains after 50 years of research on kleptoplasty in sacoglossan sea slugs? Diversity, 6(4), 620–636.

→ kleptoplasty の種類・持続性・種ごとの差異を体系的に整理。

● Pierce, S. K., & Curtis, N. E. (2015).

A review of photosymbiotic associations in Sacoglossa: what can go wrong? Invertebrate Biology, 134(3), 239-247.

→光合成をするウミウシが葉緑体を維持するメカニズムは、HGT以外の、ウミウシ自身の元々の遺伝子による適応がより重要である可能性を示唆。

● Maeda, T., et al. (2019).

Chloroplast symbiosis in sacoglossan sea slugs: recent advances and remaining questions. Current Opinion in Plant Biology, 52, 161-167.

→葉緑体維持はHGTに依らず、ウミウシが持つ既存の遺伝子が葉緑体の機能を助けることで達成されているという見方が優勢とした。

📸 写真出典:

● Jens Petersen(コノハミドリガイ, Elysia ornata) /

CC BY 2.5

● Steve Childs(エリシア・プシラ, Elysia cf. pusilla) /

CC BY 2.0

● Karen N. Pelletreau et al.(エリシア・クロロティカ, Elysia chlorotica) /

CC BY 4.0

📝 脚注:

生物の分類に関する補足

● 同定(どうてい):目の前にある生物が、すでに学術的に名前が付けられ、分類されているどの種に該当するかを特定する作業のことです。

● 学名における “cf.“:「Elysia cf. pusilla」の “cf.” は、ラテン語の confer(=比較せよ、参照せよ)に由来し、「Elysia pusilla にとてもよく似ているけれど、まだ同定されたわけではない個体」という意味で使われます。

ちなみに、Elysia pusilla には「ウチワミドリガイ」という和名がついていますが、今回は、cf.となっていることを踏まえ、和名ではなく「エリシア・プシラ」とカタカナで表記しています。

● ウミウシの分類の難しさ:生物の分類では、見た目が似ていても、それだけではどの種かを断定できないことがよくあります。特にウミウシの仲間は、体の色や形がよく似ている種類が非常に多く、専門家でも同定がとても難しいことで知られています。そのため、新しい種が見つかったり、これまでの分類が見直されたりすることもめずらしくありません。ウミウシたちは、まさに今も研究が続いている「進化の最前線」にいる生き物です。

筆者からの補足

1990年代、私が大学生だったころ、光合成するウミウシの中には、「光合成に頼りすぎると口が退化して餌が食べられなくなる」ものもいるという話が、ちょっとした笑い話のように語られていました。

私自身も、塾の授業の中で「また食べようとしたら口がないなんて、まるでコントだね」と、この話を小ネタとして紹介していたんです。

だからこそ、2009年にYamamoto, Y.らがその現象を正式に論文で発表したときには、「まだ論文になっていなかったのか」と、正直驚いたのを覚えています。現場で「あるある」として知られていたことが、時間を経て科学的な知見として確立されていく。そんなプロセスを間近で見られたことは、私にとって忘れられない経験のひとつです。

- 投稿タグ

- STEAM教育, 中学受験生, 中学生, 探究的学習(IBL), 理科