【探究×STEAM】ガリレオの名言「世界は数学で書かれた書物」を深掘り!Il Saggiatore(1623年刊)を読み解く

2010年8月16日、「ガリレオ理数進学塾」を開塾しました。

この日は、終戦記念日の翌日でもあります。

私は、戦争と平和の歴史を振り返るこの時期にあえて塾を開くことで、「なぜ学び、なぜ自由に考えることが大切なのか」を、改めて見つめ直したいと考えました。

その中で特に心に響いたのが、ガリレオ・ガリレイのこの言葉です──

「この世界は、数学という言語で書かれた書物である」

もしかしたら、みなさんも似たような言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。

ある名言サイトでは、ガリレオの言葉として、次の3つが紹介されていました。

- 「哲学はわれわれの目の前にひろげられているこの巨大な書物、つまり宇宙に書かれている。」

- 「科学はこの宇宙という名の分厚い本の中に書かれていて、私たちの目の前に開かれている。」

- 「宇宙は数学という言語で書かれている。」

まるでガリレオが何度も似たようなことを言っていたように感じますが、本当のところはどうなんでしょう?

本稿では、この問いを起点に、私自身がどのようにガリレオの言葉を探究していったのか、その思考のプロセスも共有していきます。

探究活動に取り組む中学生・高校生のみなさんにとって、学びの進め方を考える手がかりとなれば幸いです。

✨ 本稿の構成について:探究学習(IBL)の視点から

本稿は、筆者自身の「なぜ?」という疑問から始まり、ガリレオの言葉を深掘りしていく過程を、探究学習(Inquiry-Based Learning: IBL)のサイクルに沿って構成しています。 読者の皆様には、本稿の内容を通じて、ガリレオの言葉の真意だけでなく、「どのように探究が進められるのか」という思考のプロセスそのものも感じ取っていただけると嬉しく思います。

本稿で辿る探究のステップは以下の通りです。

- 問いの設定(Inquiry): 素朴な疑問や課題意識を明確にし、探究の方向性を定める。

- 情報収集と仮説構築(Hypothesis): 既存の知識やデータから情報を収集し、観察に基づき、検証可能な仮説を構築する。

- 検証と分析(Investigation): 設定した仮説に基づき、具体的な手法を用いてデータを収集し、検証・分析を行う。

- 表現と提案(Design & Expression): 得られた結果を分析し、新たな知見を導き出し、それを論理的かつ魅力的に他者に伝える形にまとめる。

- 振り返りと共有(Reflection & Communication): 発表や議論を通じて他者と知見を共有し、自身の思考や知見を多角的に振り返り、次なる探究へ繋げる。

📜 疑問の始まり:問いを立てる

私は複数の日本語訳を目にする中で、ふと疑問に思いました。

「なぜ、こんなにも表現が異なるのだろう?本当にガリレオは何度も似たようなことを言っていたのかな?」

この「なぜ?」というシンプルな問いこそが、まさに探究の第一歩でした。既存の情報にただ「そうなんだ」と受け止めるのではなく、自分自身の頭で考えることの大切さを、ガリレオ自身が教えてくれた気がします。

📚 原文との出会い:情報収集と分析

まず気になったのは、私が目にした日本語訳がイタリア語の原文から直接翻訳されたものなのか、それとも英語訳などを介した「多重翻訳(伝言ゲーム)」の結果なのか、ということでした。多重翻訳は、原文のニュアンスや深い意味が失われ、時には誤解を生む原因となるからです。

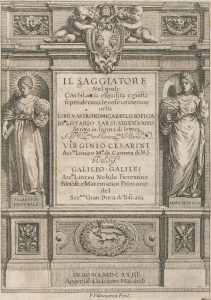

私は、少しイタリア語を理解できたので、この言葉の原文に挑戦しました。それが、ガリレオが1623年に出版した『Il Saggiatore(イル・サッジアトーレ)』という著作です。この本のタイトルは「贋金鑑識官(にせがねかんしきかん)」という意味で、ガリレオが当時信じられていた誤った宇宙観や学説を、論理と観察に基づいて「贋金」であると見破り、真の知識(本物の金)を追求する姿勢を示したものです。まさに、私自身が言葉の「贋金」を見破る鑑識官になったような気分でした。

原文(イタリア語)

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.

逐語訳(単語ごとに訳したもの)

まず、原文の構造を正確に捉えるため、単語ごとに可能な限り語順を保った逐語訳を試みました。日本語としては不自然に感じるかもしれませんが、原文の「骨格」を見るためのものです。

La filosofia その哲学

è scritta 書かれている

in の中に

questo grandissimo libro この非常に大きな書物

che それは

continuamente 常に

ci sta aperto 私たちに開かれている

innanzi a gli occhi 目の前に

(io dico (私は言う

l’universo) 宇宙)。

ma しかし

non si può intendere 理解できない

se もし

prima 最初に

non s’impara 学ばないならば

a intender 理解することを

la lingua その言語を

e そして

conoscer 知ることを

i caratteri その文字を

ne’ quali それらの中で

è scritto 書かれている。Egli è scritto それは書かれている

in lingua matematica 数学の言語で

e そして

i caratteri その文字は

son である(※son は sono の古い形です)

triangoli 三角形、

cerchi 円、

ed altre そして他の

figure geometriche 幾何学的図形。

senza i quali それらの

mezzi 手段なしには

è impossibile 不可能である

intenderne それについて理解することは

umanamente 人間として

parola 一言も;

senza questi これらなしには

è un aggirarsi さまようことである

vanamente むなしく

per の中を

un oscuro labirinto 暗い迷宮。

直訳(原文に忠実に訳したもの)

そして、この逐語訳を元に、原文の意味を損なうことなく、日本語として自然に理解できるよう直訳を試みました。あとで解釈で問題になる言葉に「」をつけてあります。

「哲学」は、私たちの目の前に常に開かれている、この「非常に大きな」書物に書かれている(私が言いたいのは「宇宙」のことだ)。しかし、まずその言語を理解し、それに使われている文字を読み取る術を学ばなければ、理解することはできない。それは数学の言語で書かれており、その文字は三角形、円、その他の幾何学的図形である。これらなしには、人間がその一言たりとも理解することは不可能であり、これらなしには、人は暗い迷宮をむなしくさまようことになる。

この言葉の裏には、「真理は目の前にあるのに、なぜ見ようとしないのか?」「なぜ、事実から顔を背け、むなしい迷宮をさまよう道を選ぶのか?」という、ガリレオの強い問いかけ、そして当時の人々への痛烈な警告が込められているように感じられます。

💡 発見と考察(仮説):翻訳は「解釈」であり、絶対的なものではない

原文と複数の日本語訳を比較することで、翻訳者による言葉の選び方や解釈の違いが、いかに多様な表現を生み出すかが明らかになりました。

「哲学(La filosofia)」「宇宙(l’universo)」「非常に大きな(grandissimo)」といったキーワードは、訳者によって様々に解釈され、異なる表現が生まれていました。

こうした違いから、「ガリレオは何度も似たようなことを言った」と誤解されがちですが、実際はすべて同じ一文を、訳者が異なる表現で訳しただけだったのです。

私たちが目にする「翻訳」は、決して一対一の単なる言葉の置き換えではありません。そこには、翻訳者の背景知識、感性、価値観、そして時代性といった多くの要素が影響します。同じ原文からであっても、どこに重きを置くか、どう読み解くかによって、訳文は大きく変わってしまうのです。

そして、もし原文から直接ではなく、一度英語などに翻訳されたものをさらに日本語に翻訳する「多重翻訳(伝言ゲーム)」の過程を経ている場合、その解釈のズレやニュアンスの損失はさらに大きくなります。

だからこそ、本当に大切な言葉や思想に出会ったときは、可能な限り「原文にあたる」ことが重要です。たとえ完璧に読めなくても、「この言葉はどのように書かれているのか?」「なぜこの訳が選ばれたのか?」と立ち止まり、原典と向き合う姿勢こそが、深い理解と探究の出発点になります。

あなたなら、この言葉をどう訳しますか?

🧐 深まる探究:当時の言葉の背景を徹底解説

さらに探究を進める中で、当時のガリレオが用いた「哲学」や「宇宙」といった言葉が、現代の私たちとは異なる、より広範で深い意味合いを持っていたことを知りました。

「哲学(La filosofia)」=自然の理を探る学問(自然哲学)

現代において「哲学」と聞くと、倫理や認識論、あるいは形而上学(けいじじょうがく)といった分野を連想することが多いかもしれません。しかし、ガリレオが生きた17世紀のヨーロッパでは、「哲学」はより広範な意味を持ち、現在の物理学、天文学、生物学など、あらゆる自然科学を含む学問領域も「自然哲学」と呼ばれていました。ガリレオが探求していたのは、まさに森羅万象の真理、つまり自然界の法則そのものだったのです。

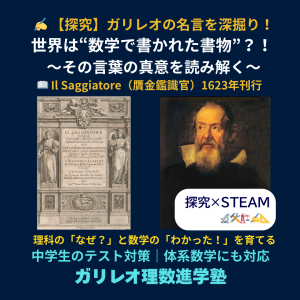

このことは、『Il Saggiatore』の初版本(1623年)の表紙からも明確に読み取ることができます。

『Il Saggiatore(贋金鑑識官)』初版本(1623年)タイトルページ。

左に自然哲学、右に数学の寓意像が描かれ、ガリレオが「この世界は数学という言語で書かれた書物」と述べた思想が視覚化されている。

この豪華な装丁のタイトルページには、書物のタイトル「IL SAGGIATORE」と共に、左右に二人の女性の寓意像(ぐういぞう)が描かれています。寓意像とは、抽象的な概念や思想を、具体的な人物や物で象徴的に表現したものです。

● 左側の女性には「FILOSOFIA NATVRALE(自然哲学)」1と記されており、彼女は地上と天界の統一を象徴する球体を手にしています。

これは、「自然哲学」が、“宇宙(l’universo)”、すなわち空の星々から地上のあらゆる現象まで──この世界全体を探究対象とする学問であることを示しています。

● 一方、右側の女性には「MATE MATICA(数学)」とあり、彼女はコンパスのような製図道具を手にしています。

これは、「数学」が、自然哲学の“言語”として、宇宙の構造や真理を読み解くための不可欠な“道具”であることを象徴しています。

この寓意的な図像構成は、自然の真理を追究する「哲学(自然哲学)」にとって、「数学」がいかに本質的かつ密接に結びついた存在であるかを、視覚的に明快に語りかけているのです。

「宇宙(l’universo)」=この世界、自然界すべて

現代の「宇宙」という言葉は、とかく地球外の広大な空間や天体を指す傾向があります。しかし、ガリレオがこの言葉で言及していたのは、私たちを取り巻くすべての自然現象、地球上のあらゆる事象、そして目に見えるものから見えない法則までを含む「自然界全体」でした。彼は、天体と地上の現象が同じ法則に従うことを示そうとしていたからです。彼にとって、宇宙とは、まさに私たちの目の前に広がるこの「世界」そのものだったのです。

「grandissimo libro」=単に大きいだけでなく「崇高な真理が書かれた書物」

「grandissimo」は「非常に大きな」という意味ですが、ガリレオの文脈では単なる物理的な厚みや大きさを超えた深い意味合いが込められていると考えるべきでしょう。この形容詞には、「偉大な」「崇高な」「高貴な」といった敬意や畏敬の念が含まれます。ガリレオにとって、この世界、すなわち自然界は、神によって創造された「崇高な真理が記された書物」であり、それを読み解くことは神の知恵を理解することと同義でした。だからこそ、彼はこの「書物」が理解されずに迷宮をさまようことを強く警告したのです。

このように、当時の言葉の背景を深く理解することで、ガリレオがこの一文に込めた思想の広がりと情熱が、より鮮明に見えてくるのです。

🧭 意訳への葛藤と決断:現代に響く言葉を探して

原文の直訳を試みた後、私は「では、この言葉を現代を生きる私たちにどう伝えるか?」という新たな問いに直面しました。ガリレオがこの言葉に込めた本質を損なうことなく、より多くの人に響く表現を見つけたいと思ったのです。

特に悩んだのは、以下の点でした。

「哲学(La filosofia)」をどう訳すか?

ガリレオの「哲学」は、自然界の法則や森羅万象の真理を探究する学問、すなわち「自然哲学」を意味していました。

しかし、現代において「哲学」と言えば、人間の思索や倫理、認識論を連想する読者が多く、当時の語義とは、ずれが生じてしまいます。

一方で、単に「科学」と訳してしまうと、逆にガリレオが込めた思想の深みが削がれてしまう懸念もあります。

そこで「世界のあらゆること」とし、自然科学のみならず、真理全体へのまなざしを含んだ広義の意味を込めることにしました。

「宇宙(l’universo)」をどう表現するか?

現代の「宇宙」は、地球外の空間を指しがちです。しかし、ガリレオが言及していたのは、私たちを取り巻くすべての自然現象でした。このため、やはり「世界」や「自然界全体」という視点を盛り込むことで、彼の思想の広がりを表現したいと考えました。

「grandissimo libro」をどう訳すか?

単に「分厚い書物」という場合は、現代イタリア語では「grosso libro」と言います。ガリレオの「grandissimo」の語義がもつ「偉大さ」「崇高さ」を残したいと考えました。しかし、「とても崇高な書物」という日本語の表現も少し違う気がします。悩んだ末に、日本語の「万物の理(ことわり)」という語句が持つ崇高さがしっくりくるように思えました。これはガリレオの「自然哲学」を表現するのにもぴったりはまります。

文章全体のトーンとメッセージ性

ガリレオの言葉は、単なる説明ではなく、学ぶことへの情熱と警告を含んでいます。「これを学ばなければ、ただ暗い迷宮をむなしくさまようだけになる」という強いメッセージを、現代の学びの文脈にどう落とし込むか。単なる知識の伝達に留まらず、読者が「なぜ学ぶのか」を問い直すきっかけとなるような言葉を選ぶことにこだわりました。

これらの葛藤と熟考の末、私は最終的に「意訳」という形を取ることを決断しました。ガリレオが本当に伝えたかった核心を、現代の言葉で再構築する挑戦でした。

💡 私自身の解釈:現代に響く言葉へ

これらの探究を踏まえ、私はガリレオのこの言葉を次のように解釈しました。

意訳(現代的表現)

「この世界のあらゆること、万物の理(ことわり)の書物は、数学という言語で書かれている。その文字は三角形や円、幾何学図形でできており、これを学ばなければ世界のことばを読み取ることはできない。それを知らなければ、人は真理を理解できず、ただ暗い迷宮をさまようばかりになるだろう。」

この意訳には、当時の言葉の背景を踏まえつつ、現代の私たちにも理解しやすいように言葉を選んでいます。一般に出回っているものと少し違う点に注目してみてください。

⚠️ “名言”にひそむ誤情報にご注意を

最近では、インターネット上の「名言サイト」などで、出典があいまいなまま、さまざまな有名人の言葉が紹介されることがあります。

中には、誰でも投稿できる仕組みのサイトもあり、同じ文章を違う言い方に直して、あたかも「別の名言」のように掲載している例も見られます。

本当にその人物が言ったのか、原文がどんな内容だったのかを確認せずに受け取ってしまうと、事実と異なるイメージが一人歩きすることもあるのです。

| 掲載されている訳例 | 実際の原文との違い |

|---|---|

| 哲学は、我々の目の前に開かれている巨大な書物、つまり宇宙に書かれている。 | 原文の “哲学” は自然哲学(科学)全体を指し、単なる「思想」ではない。 |

| 科学はこの宇宙という名の分厚い本の中に書かれている。 | 原文には「科学」ではなく「哲学」と書かれており、表現が異なる。 |

| 宇宙は数学という言語で書かれている。 | 主語は「宇宙」ではなく「哲学(=この世界を探究する学問)」である。 |

これらの訳文は、いずれも 同じ一文(1623年の著作『Il Saggiatore』)を元に、異なる訳者が独自の解釈で翻訳したものにすぎません。

原文の意味を損なう恐れのある “要約” や “脚色” が加わっている可能性もあるのです。

しかし、翻訳には別の側面もあります。

たとえば、原文の核となる思想を、より詩的に表現した次のような意訳も存在します。

「数学は神が宇宙を書いたアルファベットだ。」

この言葉は、原文にはない「神」や「アルファベット」といった象徴的な言葉を用いていますが、原文にある「自然界は神の書物であり、数学という言葉で書かれている」という思想を深く汲み取っています。

このように、翻訳とは、単なる言葉の置き換えではなく「解釈」であり、そこには翻訳者の知識や価値観が反映されます。そのため、時に原文のニュアンスがより豊かに表現される一方で、意図せぬ意味の変化や誤解が生じることもあるのです。

だからこそ、重要な言葉に出会ったときは、できる限り「原文にあたる」姿勢が大切です。

「“いいことが書いてあるから”とそのまま信じるのではなく、本当にガリレオがそう言ったのか? を確かめる目を持つこと。それこそが探究の出発点なのです。」

✨ 【IBL的視点】探究のバトンを受け継ぐ

ガリレオの言葉を探究する過程で、私が大切にしたのは、まさに探究学習(IBL)の根幹をなす要素でした。

- 疑問を持つこと:

既存の情報に安易に飛びつかず、「なぜ?」という問いを持つ。 - 一次情報に触れること:

翻訳された情報だけでなく、可能な限り原文に触れる。 - 多角的な視点を持つこと:

歴史的背景や言葉のニュアンスなど、様々な角度から考察する。 - 自分自身の言葉で解釈すること:

受け身的に情報を得るだけでなく、主体的に考え、自分なりの理解を深める。

✍️ STEAMのA(芸術・リベラルアーツ):探究の深層にあるもの

今回のガリレオの言葉の探究は、まさにSTEAM教育における『A』、つまり芸術・リベラルアーツの視点なくしては成し得ませんでした。一見すると科学や数学の分野に思えるかもしれませんが、本稿で私たちが辿ったプロセスには、以下のような『A』の力が深く関わっています。

- 言葉の背後にある「真意」を読み解く力: (ガリレオの言葉の翻訳の違いから疑問を抱き、原文や歴史的背景を深く掘り下げたこと)

- 多角的な視点で物事を捉える力: (「哲学」や「宇宙」といった言葉の当時の意味を考察し、現代の解釈との違いを理解したこと)

- 「翻訳は解釈である」と本質を見抜く批判的思考力: (単なる情報ではなく、そこに込められた人間の営みや主観を見抜く視点)

- 複雑な概念を「現代に響く言葉」で表現する創造力と共感力: (意訳という「デザイン」のプロセス)

- 情報の真偽を見極め、安易に鵜呑みにしない誠実な姿勢: (名言に潜む誤情報への注意喚起)

このように、STEAM教育における『A』は、単に絵を描いたり音楽を奏でたりといった『芸術』に留まらず、人間性や社会、文化といった幅広い視野から物事を捉え、本質を深く洞察し、批判的思考を通じて新たな価値を創造するための、総合的な教養(リベラルアーツ)を指します。科学や技術がどれだけ進化しても、その根底には常に人間の『なぜ?』という好奇心と、真理を追求し、それを他者と分かち合うための『A』の力が不可欠なのです。

🔍 STEAMの視点:数学と各要素の繋がり

この『A』の視点も踏まえながら、STEAMの各要素がどのように数学と繋がり、私たちの世界を形作っているのかを見ていきましょう。

🔬 科学 (Science)と数学

科学は、自然現象を解明する上で数学を「言語」として活用します。 実験データは統計学で分析され、物理法則は数式で表現されるため、数学は科学的発見の信頼性と汎用性を高める土台です。ガリレオの科学者としての姿勢は、観察と数理モデルを通じて普遍的な法則を探求することにあり、その精神は現代科学の根幹をなしています。

🛠 技術 (Technology)と数学

技術分野では、数学が革新を駆動する核心です。アルゴリズムやプログラミングは数学的論理に基づき、信号処理やAIの制御システムなど、あらゆるテクノロジーの基礎となっています。ガリレオの時代から、数学的な理解は物理法則の再現や未来の予測を可能にし、工学や情報技術における技術開発に不可欠な視点を提供してきました。

🏗 工学 (Engineering)と数学

工学では、数学が設計と最適化の基盤です。建築物の構造計算や製品のシミュレーションには数学モデルが不可欠で、安全で効率的なものづくりを実現する上で欠かせません。ガリレオも力学の法則や天体の動きを数学的に分析し、その理解を様々な応用に繋げました。数学は、問題を解決し、新しいものを創造する工学の強力な道具です。

🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ (Arts)と数学

芸術と数学は意外なほど密接に関わります。黄金比は絵画や建築の美しさを形成し、パターンやフラクタルは作品に秩序と多様性をもたらします。ガリレオが「世界は書物である」と表現した比喩自体が科学と人文科学の融合を示唆し、真理を美しく表現する重要性も伝えています。科学の探究は、知的な美しさや創造性をもたらす芸術的な営みとも言えるでしょう。

📐 数学 (Mathematics)

数学は、STEAMの各要素を繋ぐ普遍的な「言語」であり、論理的思考の根幹です。科学の発見、技術の進歩、工学の設計、芸術の創造、すべてにおいて数学的な視点が不可欠です。ガリレオにとって、数学は自然という「書物」を読み解くための文字そのものでした。数学的リテラシーは、現代社会で複雑な問題を解決し、新たな価値を生み出すための必須スキルです。

おわりに:「なぜ?」を探究することこそ学びの本質

ガリレオのこの言葉は、「数学って何の役に立つの?」という問いに対する、400年以上前の先人からの力強いメッセージです。

世界の仕組みを知りたい、自然の真理に迫りたいと願うならば、その「言語」である数学を学ぶことは不可欠です。そして、その探究の過程で生まれる「なぜ?」という問いこそが、学びの扉を開く鍵となるのです。

本稿で辿った探究のステップが、皆さんの日々の学習や、学校での探究レポート作成など、主体的な学びのヒントとなることを願っています。

さあ、あなたもガリレオの残した言葉を手がかりに、知的好奇心の羅針盤を動かし、探究の海へと漕ぎ出してみませんか?

まずは身近な『なぜ?』を大切にすることから始めてみましょう。

本記事は、ガリレオ理数進学塾の開校日である「2010年8月16日」に合わせて公開しました。

終戦記念日の翌日という日を選んだ意味、そして「自由に学び、真理を探究することの尊さ」について、改めて問い直す機会にしたいと考えています。

🎓 ガリレオ理数進学塾では

こうした「なぜ?」から始まる探究の視点を重視し、

中学受験や都立中高一貫校・都立高校入試につながる理科力を育てています。

当塾が「ガリレオ理数進学塾」という名を冠するのは、まさにガリレオ・ガリレイが示した「自らの目で世界を観察し、数学という言葉でその真理を探究する」という精神を、子どもたちに伝えていきたいと願うからです。

📘 学年・志望校別のコース案内はこちら

脚注

- ^『FILOSOFIA NATVRALE』の「V」は、当時のラテン語表記の慣習(大文字では「V」と表記されることが多かった)によるもので、実際には「U」を表していました。これは、伝統や権威、格調高い印象を与える意図があったと考えられます。現代の表記では「FILOSOFIA NATURALE」となります。

⚠️ 出典に関する補足

※本記事では、一般に「名言サイト」と呼ばれる外部サイトのリンクは掲載しておりません。

その理由は、こうしたサイトの多くが出典の明示が不十分であり、内容に誤訳・誤解釈を含む場合があるためです。

本記事では、一次資料(ガリレオの原文『Il Saggiatore』)に基づき、逐語訳、直訳、意訳といった多角的な視点から慎重に検証を行っております。

- 投稿タグ

- STEAM教育, 中学生, 探究的学習(IBL), 数学, 理科