※この記事は、前回の「🔬どうしてシャコガイはこんなに大きくなれるの?」に続く、シャコガイ編(第2弾)です。

まだご覧になっていない方は、そちらから読むとより深く理解できます。

⚡ 前回のおさらい:ダイビング中に出会った“巨大な岩”の正体

南の海、サンゴ礁の海底を泳いでいるとき、目に飛び込んできたのは――

ゴツゴツした、大きな岩のような塊。

でも、それはただの岩ではありませんでした。

じつはそれ、とても大きな「貝」だったのです。

その名も オオシャコガイ(Tridacna gigas)。

『あつまれ どうぶつの森』にも登場する、世界最大級の二枚貝です。

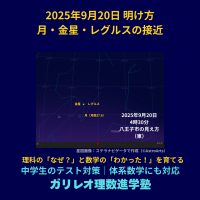

ダイバーの隣にあるゴツゴツとした“岩”のようなかたまり──実はこれ、全長100cmを超える生きたオオシャコガイ(Tridacna gigas)

共生する褐虫藻(かっちゅうそう)の光合成によってその栄養を得ている。|撮影:古賀 寧(2005年・ケアンズ)|© ガリレオ理数進学塾

これは筆者が2005年5月4日、オーストラリア・ケアンズ沖のヘイスティングス・リーフ(Hastings Reef)「Fish Bowl」というダイビングポイントで撮影したもの。

写真に写っているのは、現地で私を案内してくれたダイビングガイドです。

生物学を専門とする私にとって、シャコガイはなじみのある生き物でしたし、30cmほどの個体は以前にも見たことがありました。

けれども、このとき出会った個体は100cmをゆうに超え、まるで海底の一部と化したような存在感を放っていました。

動かずに長年その場所にとどまっているため、殻の表面には小さなサンゴがくっつき、一緒に成長している様子も見られました。

「これは本当に生きているのか?」

私は思わず息をのんで見入ってしまいました。

そしてその場でふと湧いてきたのが、「なぜこんなに大きくなれるのか?」という問い。

動かず、浅い海の底で生きるこの巨大な生き物は、どうやってそのサイズを維持しているのか?

――そのしくみを探ることが、今回の探究の出発点となったのです。

📐STEAMの「M(数学)」について深く考えてみましょう

数学とは、単なる計算の学問ではありません。生き物や自然の不思議を読み解くための強力なレンズにもなります。今回は、オオシャコガイの「大きさ」にまつわる不思議から出発して、スケーリングの法則という数学の考え方で、その成長の秘密を探っていきましょう。

スケーリングとは? 中学数学とのつながり

「スケーリング」とは、あるもののサイズが変わると、その形や機能がどう変化するかを考える視点です。この考え方は、皆さんが中学3年生の数学で学ぶ「相似(そうじ)」「表面積比」「体積比」と深く関わります。

想像してみてください。もし同じ形をしたものが、縦・横・高さがそれぞれ2倍になったらどうなるでしょう?

この表が示すように、サイズが2倍になると、体積は8倍になるのに対し、表面積は4倍にしかならないことがわかります。ここがポイントです。

オオシャコガイに迫る「効率の壁」

オオシャコガイは、体の表面にある外套膜(がいとうまく)に褐虫藻(かっちゅうそう)という植物プランクトンを共生させ、その光合成によって栄養を得ています。この光合成で得られるエネルギーは、太陽の光を受け取る体の表面積に比例します。

ところが、体が大きくなればなるほど、体を維持するために必要なエネルギー(これは体の体積に比例します)はどんどん増加していきます。

ここで先ほどのスケーリングの法則が重要になります。体が大きくなるほど、体積の増加スピードに表面積の増加スピードが追いつかなくなるという数学的な現象が起きるのです。

分かりやすいように、立方体を例に考えていきましょう。

この表の右端、「表面積/体積比(効率)」に注目してください。体が大きくなるにつれて、この数値が着実に小さくなっているのがわかります。これは、「1cm³あたりの体を維持するために利用できる光合成面積」が、体積が増えるほど相対的に減っていくことを意味します。

つまり、体が大きくなればなるほど、以下のジレンマに直面します。

● 体積(維持に必要なエネルギー)は加速度的に増える。

● 表面積(光合成で栄養を作る面積)は、体積ほどには増えない。

結果として、体積あたりの光合成効率が低下し、体を大きくすればするほど、光合成だけでは十分な栄養を得ることが難しくなってしまうのです。この「効率の壁」こそが、光合成を行う生物が「どこまで大きくなれるか」という成長の限界を決める鍵となります。

オオシャコガイは、この数学的な制約にどうやって立ち向かったのでしょうか? 次に、その驚くべき工夫を探っていきましょう。

✨ 探究の視点

● オオシャコガイは、どのくらいまで光合成で維持できるのか?

● もし表面積が足りないなら、どんな進化的工夫で乗り越えているのか?

こんな視点から、数学と生物がつながる探究が始まります。

もし、あなたが「オオシャコガイ」だったら、どのような方法で、表面積が足りない工夫をのりこえますか?

まずは、自分なりの仮説を立ててみましょう。

「なぜこうなっているのだろう?」──そう考えることから、すべての探究は始まります。

🔍考えはまとまりましたか?

前回の記事にヒントはたくさん書いてありますが、

中学理科の教科書にも、そのヒントが書いてありますよ。

もう勉強しているでしょうか?

🌱 中学理科の教科書にも載っている、生き物たちの工夫

🌿 植物の根

根の先端には根毛(こんもう)という細かい突起がびっしり生えており、

土の中から水や養分を吸収する面積を、数十倍に増やしています。

🧍 ヒトの小腸

柔突起(じゅうとっき)、さらにその表面にある微絨毛(びじゅうもう)によって、

消化吸収に必要な面積を、なんとテニスコート1面分にまで広げています。

🌬 肺の中の構造

肺胞(はいほう)という小さな袋が無数に集まり、

酸素と二酸化炭素を効率よく交換するための広いガス交換面積を確保しています。

🔍 少し専門的だけど…

※ 高校生向けの知識として、以下のような構造もあります:

- マルピギー小体(腎臓):血液をろ過する微細な構造。

小さな“ろ過装置”が無数に並び、全体として大量の血液を処理できるようになっています。

✨ 定期テスト&中学・高校入試対策!理科の得点力アップ術

これらはすべて、「面積が足りないなら、複雑な形で“かせぐ”」という共通の発想を持っています。

この考え方は、定期テストはもちろん、中学入試理科や高校入試理科でも頻繁に出題されるテーマです。

たとえば、定期テストや入試で肺胞の構造上の利点を答える場合、

「空気にふれる表面積を大きくして、気体の交換を効率よく行なうことができる。」と記述するのが模範解答となります。

「表面積を大きくして」と「効率よく行なう」の2点が書かれていないと減点対象となるのは、まさにこのような理由からなんです。

✅ では、答え合わせです。

さて、オオシャコガイはどうしているのでしょうか?

オオシャコガイは、外套膜を大きく広げることで、光合成に使える表面積をかせぎ、少しでも多くの栄養を得られるように工夫しています。

単に面積を広げるだけでなく、その外套膜の構造自体が進化的な最適化を遂げています。外套膜は複雑に波打つようなひだ状の構造を持ち、これによって水中の光をより効率的に捉えることが可能になります。

このひだ状の構造は、限られた体積の中で表面積を最大限に広げるための巧妙な設計であり、光を効率的に取り込むための工夫なのです。

この「面積が足りないなら、複雑な形で“かせぐ”」という、まさに“構造を数学的に最適化する”工夫によって、オオシャコガイはスケーリングの壁を乗り越えています。

さらに特筆すべきは、外套膜の表面に光の利用効率を高める特殊な細胞(レンズ細胞や虹色素胞など)が発達している点です。これらが光を最大限に活用し、体の奥深くにまで光を届ける高度なシステムを形成することで、増大する体積全体での光合成能力を高め、巨大化を支える要因となっているのです。

そしてその結果、オオシャコガイは――全長120cm・体重200kgを超える世界最大級の二枚貝へと巨大化できるのです。これは、光合成能力と体積維持に必要なエネルギーのバランスがとれた、まさに限界点に近い、最適化された構造の賜物と言えるでしょう。

📐 ガリレオの言葉に寄せて

「この世界のあらゆること、万物の理(ことわり)の書物は、数学という言語で書かれている」

──これはガリレオ・ガリレイの言葉です。1

オオシャコガイが“ここまで”大きくなれる理由──それもまた、数学で書かれた、この世界のできごとの一節。

そのページを、私たちは今、読み解こうとしているのです。

🔎 STEAMの視点から読み解く

※この記事は探究シリーズのシャコガイ編(第2弾)です(前回は「共生と光合成のしくみ」を扱いました)

🔬 科学(Science)|光合成と成長の限界を支配する法則

オオシャコガイがどこまで大きくなれるか。その鍵は「表面積」と「体積」のバランスにあります。

成長すると維持に必要なエネルギーは増えるのに、光合成に使える面積は相対的に減ってしまいます。

この“矛盾”をどう解決しているかを探ることは、生き物の進化と適応のしくみを学ぶうえで重要です。

🛠 技術(Technology)|生き物のかたちを“見える化”するテクノロジー

シャコガイの複雑なヒダや模様を詳しく調べるには、光学機器や3Dスキャンなどの精密な観察技術が欠かせません。

こうした技術は、生物の形を数値化して再現する「バイオモデリング」にも応用され、研究や教育現場で活躍しています。

自然の構造を正確にとらえることが、新しい発見や技術の基盤となるのです。

🏗 工学(Engineering)|“面積をかせぐ”自然界の最適設計

「限られた体積で、どうやって表面積をかせぐか?」という工学的な発想は、自然界の生き物にも見られます。

シャコガイのヒダ構造は、光をたくさん受けるために工夫された“最適設計”であり、人工臓器やフィルター、冷却装置などの設計にも通じます。

生き物のしくみは、私たちの暮らしを支えるものづくりにもヒントを与えてくれます。

🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Arts)|生命が生んだ“機能美”としてのデザイン

シャコガイの外套膜には、自然とは思えないほど美しいヒダや色のパターンが広がっています。

その造形は「機能と美しさ」が調和したデザインであり、建築や美術、ファッションなど、芸術的な表現にも通じる魅力があります。

“自然がつくったアート”を通じて、生き物のかたちに込められた意味を感じ取ることができます。

📐 数学(Mathematics)|スケーリングが語る「効率の壁」

スケーリングの法則では、サイズが2倍になると体積は8倍、表面積は4倍になるなど、単純な比例にはなりません。

この関係から、「なぜ大きくなりすぎると困るのか?」「どうすれば効率を保てるか?」を数式で考えることができます。

ガリレオ・ガリレイは言いました。

「この世界のあらゆること、万物の理(ことわり)の書物は、数学という言語で書かれている」

まさに数学は、この世界、生き物や自然のしくみを読み解く“レンズ”となる力をもっているのです。

★各項目に添えた絵文字(🔬🛠🏗🎨✍️📐)は、ガリレオ理数進学塾独自の工夫によるもので、公式のものではありません。

🎓 ガリレオ理数進学塾では

こうした「なぜ?」から始まる探究の視点を重視し、

中学受験や都立中高一貫校・都立高校入試につながる理科力を育てています。

当塾が「ガリレオ理数進学塾」という名を冠するのは、まさにガリレオ・ガリレイが示した「自らの目で世界を観察し、数学という言葉でその真理を探究する」という精神を、子どもたちに伝えていきたいと願うからです。

🌍 共生についてのシリーズ記事はこちら:

- 🔬クマノミはなぜ刺されない?──共生のしくみを探究×STEAMで解き明かす

- 🔬どうしてシャコガイはこんなに大きくなれるの?──光合成と共生で読み解く成長のひみつ

- 🔬光合成するウミウシを探究! --エリシア・プシラに起きた“想定外の進化”とは?

📘 学年・志望校別のコース案内はこちら

脚注

- ^ ガリレオ・ガリレイ『贋金鑑識官(Il Saggiatore)』(1623年) より。

「この世界のあらゆること、万物の理(ことわり)の書物は、数学という言語で書かれている」は、ガリレオ理数進学塾 代表の古賀による意訳です。一般に出回っているものと少し違う点にご注意ください。

ガリレオは、万物の理、すなわち宇宙全体とそこに存在するあらゆる事柄が、数学という言語で記述された「とても崇高な書物(grandissimo libro)」であると説きました。

ガリレオの時代の「哲学(La filosofia)」は、現代の哲学よりも範囲が広く、科学も「自然哲学」と呼ばれていました。「哲学」が指す「真理の探求」とは、まさに万物の理を解き明かすことだったのです。

また、ガリレオにとっての「宇宙(l’universo)」は、現代の私たちが使う「宇宙空間」という意味合いよりも、「この世界」あるいは「自然界全体」といった意味合いが強かったと考えられます。彼は、天体と地上の現象が同じ法則に従うことを示そうとしていたからです。

原文:”La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.”

和訳(直訳):「哲学」は、私たちの目の前に常に開かれているこの非常に大きな書物に書かれている(私が言いたいのは「宇宙」のことだ)。しかし、まずその言語を理解し、それに使われている文字を読み取る術を学ばなければ、理解することはできない。それは数学の言語で書かれており、その文字は三角形、円、その他の幾何学的図形である。これらなしには、人間がその一言たりとも理解することは不可能であり、これらなしには、人は暗い迷宮をむなしくさまようことになる。