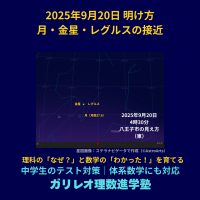

外套膜を大きく広げて太陽の光を浴びるシャコガイ(Tridacna squamosa)。

写真提供:枝村氏(当塾での掲載許可あり)|転載・再利用はお控えください。

前回の記事では、生き物どうしの相互関係である「共生(きょうせい)」のしくみについて考えました。

今回はその続きを、なんと「光合成する“貝”」という不思議な生き物を通して探っていきます。

🐚 ダイバーの隣にある“岩”の正体とは?

オオシャコガイ(Tridacna gigas)|撮影:古賀 寧(2005年・ケアンズ)|© ガリレオ理数進学塾

海の底、サンゴ礁の中にあるゴツゴツした岩のようなかたまり。

じつはこれ、オオシャコガイ(Tridacna gigas)という世界最大級の二枚貝なのです。

これは筆者が2005年5月4日、オーストラリア・ケアンズ沖のヘイスティングス・リーフ(Hastings Reef)にあるダイビングポイント「Fish Bowl」で撮影した写真です。

写っているのはダイビングガイド。

そのすぐ横に、まるで地面と一体化しているように見えるこの“岩”、実は100cmを超える生きたオオシャコガイでした。

動かずに長い間その場所にとどまっているため、殻の表面には小さなサンゴがくっついて、一緒に成長している様子も見られます。

『あつまれ どうぶつの森』でこの貝をとったときに出てくるセリフ、覚えていますか?

「オオシャコガイを とったよ! カラに はさまれたら たいへんそう…」

ゲームの中でも存在感はバツグンですが、本物を目の前で見ると、その大きさと迫力には圧倒されます。

私もこのとき、「これは本当に生きているのか?」と、息をのんで見入ってしまったのを今でも覚えています。

💡「あれ? 表紙(1枚目)の写真とちょっと違う……?」

そう思った方、するどいです!

1枚目に写っているのは「シャコガイ(Tridacna squamosa)」で、全長30cmほど。

今回の主役「オオシャコガイ(Tridacna gigas)」とは別種ですが、構造はよく似ています。

シャコガイも十分に大きいのですが、1枚目の写真では遠近法の効果もあって、さらに大きく見えているかもしれませんね。

私がオーストラリアで出会ったオオシャコガイの写真では、長年その場所にとどまっていたため、

殻の表面に小さなサンゴが付着し、全体の輪郭がやや不明瞭になっていました。

そこで今回は、構造がはっきり見えるシャコガイの写真を用いて、

オオシャコガイの特徴的な外套膜のしくみを紹介していきます。

🌿 シャコガイが光合成!?驚きの共生のしくみ

外套膜を大きく広げて光を浴びるシャコガイ。

今回の主役であるオオシャコガイとは別種ですが、外套膜のしくみは共通です。

写真提供:枝村氏(当塾での掲載許可あり)|転載・再利用はお控えください。

生きているシャコガイをよく見ると、貝殼のすき間から茶色や紫色の“肉”のような部分が見えています。

これは外套膜(がいとうまく)とよばれる部分で、そこには褐虫藻(かっちゅうそう)という植物プランクトンがたくさん住んでいます。

外套膜に光が当たる → 褐虫藻が光合成 → シャコガイに栄養を送る

つまり、シャコガイは体内に“光合成工場”をもっているような存在です。

✨探索の視点:褐虫藻のメリットは?

ここで、ちょっと疑問がわいてきませんか?

せっかく作った栄養をシャコガイに渡してしまう褐虫藻は、得なことがあるのでしょうか?

この関係は、両方に利益がある「相利共生(そうりきょうせい)」なのでしょうか?

あるいは、一方だけが得する「片利共生(へんりきょうせい)」、または「寄生(きせい)」なのでしょうか?

※「相利共生」などの共生の分類については、前回の記事で詳しく紹介しました。

🔍 ここで、シャコガイの外套膜のしくみをよく観察してみましょう。

魚が来たときのシャコガイの外套膜の反応(0:43~0:45)

出典:Reefing Room | S02E01 | Giant clams and their needs

外套膜は、ふだんは光がよく当たるように広がっていて、

魚などの外敵が近づくと、すばやく殻の中に引っこめて身を守ることができます。

褐虫藻の立場からすれば、たっぷり光を浴びながら安全に暮らせる理想の場所。

だからこそ、この関係はおたがいに利益を与え合う「相利共生」なのです。

🍽 なぜこんなに大きくなれるの?――光合成と進化のひみつ

オオシャコガイは、なんと全長120cm・体重200kgを超えるほどに巨大化する二枚貝です。

では、なぜここまで大きく成長できるのでしょうか?

カギとなるのは、褐虫藻(かっちゅうそう)から得られる栄養を、効率よく活用できる「体のしくみ」にあります。

昼間になると、シャコガイ類は殻を大きく開き、外套膜(がいとうまく)を広げて光合成を促します。

その姿は、まるで太陽光を集めるソーラーパネルのようです。

このとき、外套膜がどれだけ広がるかが大きなポイント。

一般的なシャコガイ(Tridacna squamosa)では、外套膜は「V字型」に開いたように見えることが多いのですが、

オオシャコガイ(Tridacna gigas)では「T字型」に見えるほど、殻の上にまで張り出しているのが特徴です。

(※V字・T字は構造のイメージを表す比喩であり、実際の分類や命名ではありません)

🔍 ここで、シャコガイとオオシャコガイの外套膜の違いをよく観察してみましょう。

外套膜を広げる様子。シャコガイ(1:00~1:02)、オオシャコガイ(1:03~1:06)

出典:Reefing Room | S02E01 | Giant clams and their needs

とくにオオシャコガイでは、殻を完全に閉じられないほど外套膜が極端に発達しており、

殻の外にまで分厚く広がることで、より多くの光を受け取り、光合成を効率化しています。

同じシャコガイ属の仲間にも外套膜の張り出しは見られますが、

ここまで極端に進化したのはオオシャコガイだけとされています。

この構造は偶然ではなく、長い進化の過程で築かれた「適応」の成果です。

🌞 外套膜が殻を覆うほど広がり、より多くの光を効率よく取り込めるように進化

🛡 外敵が近づくと、すばやく外套膜を引っ込める防御機能もそなえる

このように、光合成のための「受光面の最大化」と「防御」の両立が図られており、

それこそがオオシャコガイの成長戦略のカギとなっているのです。

📐(次回予告)どこまで大きくなれる?数学の視点で考えてみよう

ここまで読んで、「じゃあ光さえあれば、どこまでも大きくなれるの?」と思った人もいるかもしれません。

実は、オオシャコガイの成長には「限界」があります。

そのヒントが、「スケーリングの法則」という面積と体積の数学的な関係。

次回はこの法則を使って、

「大きくなれる生き物」と「そうでない生き物」の違いを、数学の視点で探っていきましょう!

✨ 探究のまとめ

オオシャコガイと褐虫藻の関係から見えてきたのは、ただの「大きな貝」ではなく、自然の中で共に生きるための工夫としくみでした。

● 「本当に得をしているのか?」という問いから始まり、共生の分類(相利・片利・寄生)を見直して考える力が求められました。

● 外套膜の構造に注目することで、「生き物の形は何のためにあるのか?」という機能と進化の視点が生まれました。

● シャコガイを“光合成する貝”と見ることで、「動物と植物の境界」や「エネルギーの得かたの違い」への疑問も深まりました。

● 「もし自分がシャコガイだったら?」と想像してみることが、他者の立場に立つ思考や仮説を立てる力にもつながります。

このように、一つの生き物をきっかけにして、構造・進化・関係・エネルギー・環境とのつながりなど、さまざまな「問い」が生まれてきました。

これこそが探究の入口であり、「知ること」から「考えること」へのステップです。

さらに、オオシャコガイの世界を見つめ直してみると、これは単なる生物の話ではないことに気づかされます。

これは“貝”の話であり、“植物”の話であり、“エネルギー”の話でもあるのです。

一つのテーマから、多様な教科へとつながる学びが広がっています。

さっそく、STEAMの視点でふり返ってみましょう。

🔎 STEAMの視点から読み解く

🔬 科学(Science)|「共生」と「光合成」がつなぐ異なる命のしくみ

オオシャコガイは、褐虫藻という植物プランクトンと共生し、光合成によって栄養を得るという独自の生き方をしています。

このしくみは、光・環境・栄養・共生関係といった生物の生命活動を総合的に学ぶきっかけになります。

褐虫藻がつくった栄養は、なぜシャコガイに渡るのか? 本当に“助け合い”といえる関係なのか?

そんな問いを持つこと自体が、「仮説を立てて調べてみる」という科学的な探究の第一歩です。

🛠 技術(Technology)|光をとらえる“自然発電システム”に学ぶ

外套膜で光をとらえて栄養を得るしくみは、太陽光パネルの発想に通じます。

自然界の構造や働きを参考にしたバイオミメティクス(biomimetics)の発想は、機能や性能に着目した工学的応用の入り口でもあります。

こうした自然の工夫から、持続可能なエネルギー技術を開発するヒントが得られます。

🏗 工学(Engineering)|“集光+防御”のしくみから学ぶ最適設計

シャコガイの外套膜は、太陽光を効率よく集めるために最適化された構造となっており、まさに自然の設計図とも言える形です。

とくにオオシャコガイでは、外套膜が殻を覆うほどに発達しており、集光しながら防御もできる二重のしくみをそなえています。

これは工学でいう機能と安全性を両立した最適設計(オプティマイゼーション)のモデルであり、

自然との共生をめざす設計思想=バイオミミクリー(biomimicry)としても、持続可能な社会づくりに応用が期待されます。

🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Arts)|自然が生み出した“模様”というメッセージ

外套膜の色や模様、サンゴ礁との調和の美しさは、自然が生み出した芸術的な造形です。

生き物の模様は「見せる」「隠す」「引きつける」といった役割をもち、進化と環境適応の探究にもつながります。

こうした自然のデザインは、見る人の感性や創造力を刺激する力があります。

📐 数学(Mathematics)|「大きくなれる限界」は数式で説明できる?

大きくなったシャコガイには、表面積と体積のバランスという課題が現れます。

「スケーリングの法則」は、成長にともなう面積・体積の変化を数式でとらえる数学の視点です。

この関係を使って、「どこまで大きくなれるのか?」という問いを次回、数学の視点で詳しく探っていきます。

★各項目に添えた絵文字(🔬🛠🏗🎨✍️📐)は、ガリレオ理数進学塾独自の工夫によるもので、公式のものではありません。

🧠 ガリレオ理数進学塾では、こうした「なぜ?」から始まる探究の視点を重視し、

中学受験や都立中高一貫校・都立高校入試につながる理科力を育てています。

🐠 前回の記事はこちら:

🔬クマノミはなぜ刺されない?──共生のしくみを探究×STEAMで解き明かす

▶ 中学生コース案内はこちら

▶ 都立南多摩・武蔵など中高一貫校の数学・理科対策はこちら

🎥 映像出典

本記事で紹介した動画は、以下のYouTubeチャンネルより引用しています。

- Reefing Room(2022年)

Reefing Room | S02E01 | Giant clams and their needs

動画内では、シャコガイが刺激に反応して外套膜を引っ込める様子や、シャコガイとオオシャコガイの外套膜の違いを確認することができます。教育・非営利目的の使用に基づき、YouTubeの埋め込み機能を利用しています。

- 投稿タグ

- STEAM教育, 中学受験生, 中学生, 探究的学習(IBL), 理科