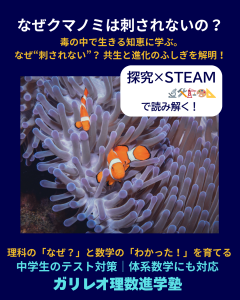

水族館や海で見かける、クマノミとイソギンチャクの仲良しコンビ。まるで相棒のように一緒に暮らしていますが、そもそもイソギンチャクは毒を持つ生き物です。なのにクマノミは、まったく刺される様子もなくその中を泳ぎ回る──この不思議な関係を、理科・科学・探究的な視点で解き明かしていきましょう。

なぜクマノミは刺されないのか?共生と進化のしくみを探る探究×STEAMの視点【ガリレオ理数進学塾】

🧪 イソギンチャクには“毒”がある?

イソギンチャクは「刺胞動物(しほうどうぶつ)」と呼ばれ、クラゲと同じ仲間です。触手には「刺胞(しほう)」という毒針のような細胞があり、接触した小魚などをしびれさせて捕食します。

つまり、通常の魚にとってイソギンチャクは「危険な相手」のはず。にもかかわらず、クマノミはその中で平然と生活しているのです。

🧬 クマノミはなぜ刺されない?──科学的メカニズム

クマノミが毒のあるイソギンチャクに刺されないのは、偶然ではありません。そのカギを握るのは、クマノミの体表をおおう特殊な「粘液」にあると考えられています。

この粘液には、イソギンチャクが自分自身と誤認してしまうような化学成分が含まれており、それによって刺胞(しほう)と呼ばれる毒針が作動しないのです(Mebs, 1994)。

かつては、クマノミがイソギンチャクに体をこすりつけるような“なじむ”行動によって、粘液の成分が変化したり、イソギンチャク側が慣れて敵と見なさなくなると考えられていました(Schlichter, 1976)。

しかし近年の研究(Elliott & Mariscal, 2001 ほか)では、この粘液の特性そのものが遺伝的に備わっている可能性が示唆されています。つまり、クマノミは最初からある程度、刺されにくい構造を持っているというのです。

このように、「刺されない」仕組みは、クマノミが進化の中で獲得した遺伝的な適応と、個体レベルの行動的な“慣れ”の両方が組み合わさった、巧妙な戦略なのです。

🤝 クマノミとイソギンチャクの“助け合い”関係

生き物どうしが関わりながら生活する関係のことを、理科では「共生(きょうせい)」と呼びます。

中でも、クマノミとイソギンチャクのようにおたがいに得をする関係は「相利共生(そうりきょうせい)」と呼ばれます。

クマノミのメリット:

● 外敵から身を守る「住みか」を得られる

● 安全な場所に卵を産み、オスが卵の世話をする「育児の場」として使える

イソギンチャクのメリット:

● クマノミがチョウチョウウオなどの捕食者を追い払ってくれる

● クマノミの排泄物(フンなど)が栄養になり、栄養循環にも貢献する

✅ クマノミとイソギンチャクの関係は、生き物どうしのつながりを学ぶうえでとてもよい例です。

理科の授業や入試でも、よく出てくるテーマなんです。

🧬 お互いが得をしないこともある?──共生のいろいろ(高校生物の範囲)

クマノミとイソギンチャクのように、お互いに利益を得る関係は「相利共生」と呼ばれます。

でも実は、共生と呼ばれる関係には、相利共生だけでなく、一方だけが得をしたり、逆にどちらかが損をするような関係も含まれているのです。

🔍 共生は3つに分類される

| 種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 相利共生(そうりきょうせい) | お互いに利益を得る | クマノミとイソギンチャク、ミツバチと花 |

| 片利共生(へんりきょうせい) | 一方だけが利益を得て、もう一方には影響がない | フジツボとクジラ、水鳥と水草 |

| 寄生(きせい) | 一方が利益を得て、もう一方が不利益を受ける | ノミとイヌ、マラリア原虫とヒト |

✔️これらはすべて、生物学的には「共生(symbiosis)」の一種として分類されます。

「寄生も共生の一種?」と思うかもしれませんが、実はこれが正式な分類です。

なお、一方に利益がなく、もう一方に不利益となる関係は、かつて「片害共生」とも呼ばれていましたが、現在の高校教科書や学術用語では『片害作用(へんがいさよう)』という表現が一般的です。

※中学教科書では、共生を「お互いに利益を得る関係(相利共生)」に限定して紹介することもあります。

✨探究の視点:クマノミとイソギンチャクの関係は、いつも同じ?

クマノミとイソギンチャクのような「共生関係」は、ずっと同じなのでしょうか?

実は、生き物どうしの関係は、まわりの環境や時間の流れによって変わることもあるのです。

ここでは、そんな「関係の変化」に注目して、さらに深く考えてみましょう。

🌀 1. 環境が変わると、共生の形も変わる?

● 今はおたがいに得をしているけど、気温や敵の数が変わったらどうなる?

● クマノミがいなくなったら、イソギンチャクは困る? それとも平気?

● クマノミが増えすぎたら、イソギンチャクはむしろ迷惑かも?

🧬 2. クマノミはどうやって刺されなくなった?

● クマノミが刺されないのは、はじめからだったの?

● もともと刺されていたけど、“慣れる行動”をとることで少しずつ共生ができた?

● 他の魚とのちがいは、どこにある?

👀 3. イソギンチャクの立場で考えてみよう

● イソギンチャクはどうしてクマノミを受け入れるの?

● クマノミがいることで、イソギンチャクにとって何が変わる?

● クマノミを“受け入れる”ことにリスクはないの?

🌍 4. 人間にも「共生」に似た関係はある?

● 人と動物、あるいは人と人のあいだにも「助け合う関係」はある?

● たとえば学校で、友達どうしで支え合っているような場面は?

● 社会の中でも「相利共生」や「片利共生」に近いしくみがあるかも?

関係性は、いつも同じとは限りません。

変化する関係を見つけること、それについて「なぜ?」「どうして?」と問い続けることが、探究の出発点です。

生き物どうしのつながりを、図や言葉だけでなく、「時間」や「視点」を変えて考えてみる──それが探究学習(IBL)です。

📚中学理科・高校入試とのつながり

クマノミとイソギンチャクの関係は、理科の授業や探究活動の中で、以下のような学習内容と深く関わっています。

【中学理科】

「生物どうしの関係」や「環境への適応」などの単元では、クマノミとイソギンチャクのような

生き物同士のつながりを考えることが、理解を深める手がかりになります。

※ただし、「相利共生」「片利共生」「寄生」といった分類語句は中学理科の範囲には含まれておらず、

高校生物で正式に学ぶ内容です。

【高校生物】

高校の生物では、こうした関係を「共生」ととらえ、相利共生・片利共生・寄生といった分類を用いて体系的に学びます。

このような視点は、生物の多様性や生態系のしくみを理解するうえでとても大切です。

【高校入試(都立)】

都立高校の理科では、「生物どうしの関係」や「環境との適応」をテーマに、

図やデータを読み取って考える問題がよく出題されています。

クマノミとイソギンチャクのような具体例を通して、

「なぜこの関係が成り立つのか?」を自分の言葉で考える力を育てることは、

こうした入試問題への土台づくりにもつながります。

このように、クマノミとイソギンチャクの関係は、ただの“仲良し”ではなく、

理科の本質である「しくみを読み取り、理由を考える力」を育てる優れたテーマです。

自由研究やプレゼンテーションの題材としても、非常におすすめできます。

🔎STEAMの視点で読み解く、クマノミの共生

🔬 科学(Science)|生き物同士のつながりを解明する

クマノミの粘液とイソギンチャクの刺胞の仕組みを調べると、生物どうしがどのように“敵”と“味方”を区別しているのかがわかります。進化や適応、生態系のバランスといった理科の重要テーマが含まれており、観察と実験によって、目に見えない「しくみ」に迫る科学の面白さが体感できます。

🛠 技術(Technology)|自然のしくみを応用する

クマノミの「刺されない体」は、バイオミメティクス※1(生体模倣)の研究対象となっており、粘液がもつpH耐性や水中での保持性に着目した防御コーティング材や生体親和性の高い医療素材への応用が期待されています。

また、特殊な水中カメラやドローンの技術が進化したことで、海の中での様子がより詳しく観察できるようになり、クマノミの行動も細かく記録できるようになってきました。

🏗 工学(Engineering)|自然環境を再現・設計する

水族館では人工イソギンチャクを使ってクマノミが安心して暮らせる環境を整えています。サンゴ礁再生活動などでも、こうした共生関係は重要な設計要素です。自然に近い環境を人工的に再現する生態工学は、持続可能な生態系の再設計に欠かせません。

🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Arts)|自然の姿を伝える

『ファインディング・ニモ』のようなアニメや絵本は、クマノミの生態をわかりやすく広め、子どもから大人まで親しみやすく学べる入り口となり、生物多様性への関心を高めています。

一方で、映画公開当初にはクマノミの乱獲が一時的に問題となったこともあり、表現が自然に与える影響の大きさと、伝え方の責任について考えるきっかけにもなりました。

科学的知識を感情に訴える形で伝える表現の力は、教育や啓発にとって非常に有効であり、同時に慎重な配慮も求められます。

📐 数学(Mathematics)|関係性を数式やグラフで捉える

クマノミとイソギンチャクの個体数の変化や安定性を数理モデルで表すことで、共生関係のダイナミクスを定量的に分析できます。グラフや関数を使って、生態系の動きを“見える化”する力が、環境管理にも応用されます。

※1「バイオミメティクス(biomimetics)」は、理科・医療・素材科学などの分野で用いられる「生体模倣」を意味する用語です。

建築やデザイン、環境分野では「バイオミミクリー(biomimicry)」と呼ぶのが一般的です。

★各項目に添えた絵文字(🔬🛠🏗🎨✍️📐)は、ガリレオ理数進学塾独自の工夫によるもので、公式のものではありません。

📝まとめ:自然界の「なぜ?」が、学びの入口

「なぜ刺されないの?」「どうして一緒に暮らせるの?」という素朴な疑問から始まったこの探究。そこには、生き物のしくみ・環境への適応・進化の戦略、そして私たちの生活に応用できるヒントがたくさん隠されています。

理科・入試・自由研究・STEAM学習すべてに通じるテーマとして、クマノミとイソギンチャクの共生は非常に優れた教材なのです。

🧠 ガリレオ理数進学塾では、こうした「なぜ?」から始まる探究の視点を重視し、

中学受験や都立中高一貫校・都立高校入試につながる理科力を育てています。

🪻 アジサイの記事はこちら:

🔬主役じゃないのに、なぜこんなに目立つ?アジサイに学ぶ“進化の戦略

🔬アジサイの“がく”が花びらに見える理由とは? ──STEAM教育 × 探究的学習で読み解く進化の工夫

🔬アジサイの花の色はなぜ変わる?──探究的学習 × STEAM教育で読み解くpHと環境のしくみ

▶ 中学生コース案内はこちら

▶ 都立南多摩・武蔵など中高一貫校の数学・理科対策はこちら

- 投稿タグ

- STEAM教育, 中学受験生, 中学生, 探究的学習(IBL), 理科