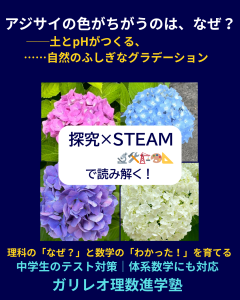

赤・青・紫・白──アジサイの色のちがいは、土のpHとアントシアニンの反応で決まる!?探究×STEAMの視点で理科の「なぜ?」を深める学び|ガリレオ理数進学塾

アジサイの色が変わる理由を、中学理科や都立中高一貫校の適性検査の視点から探っていきます。

アジサイの花の色は、土壌の酸性・アルカリ性(pH)によって変化します。

中学理科の「酸とアルカリ」「pHと身近な現象」などの単元とつながりが深く、定期テストや中学受験にもよく出るテーマです。

探究学習(IBL)やSTEAM教育の視点から、自然現象の「なぜ?」を科学的に考える力を育てていきましょう。

アジサイの花の色、不思議だと思ったことはありませんか?

赤や青、紫、そして白──毎年見かけるたびに、「あれ、去年と色が違う?」と感じたことがあるかもしれません。

よく見ると、同じ株なのに花の色がバラバラだったり、植える場所によって違ったりすることもありますよね。

じつはこの色の変化、土の性質(pH)やアントシアニンという色素、アルミニウムイオンとの反応が関係しているんです。

身近な花から、化学・環境・生物のしくみを学ぶことができるなんて、ちょっとワクワクしませんか?

この記事では、アジサイの色が変わる理由を、STEAM教育や探究学習の視点からやさしく解説していきます。

中学理科の理解にもつながる内容なので、受験対策やテスト勉強にも役立つヒントが見つかるかもしれませんよ。

🔬 アジサイの色を決めるのは?

アジサイの「花びらのように見える部分」は、花ではなく「萼(がく)」と呼ばれる部分です。

この萼の細胞の中には、「アントシアニン」という赤紫系の色素が含まれています。

けれどこのアントシアニンは、ある特定の条件がそろうと、青っぽく変化する性質を持っています。

その変化のカギを握っているのが……

アルミニウムイオン(Al³⁺)です。

※イオンとは、原子や分子が電子を失ったり受け取ったりして、電気を帯びた粒子のことです。

🌱 土のちがいで、色も変わる?

アントシアニンは「色が変わるふしぎな色水」のような存在。

そこにアルミニウムイオンがあると、反応して青くなります。

でも、アルミニウムがなければ、もともとの赤紫のまま。

つまり、アジサイの色は土の中のアルミニウムの量や吸収されやすさで決まるのです。

さらに、アルミニウムが土の中でどれだけ溶け出すかは、土壌のpH(酸性・中性・アルカリ性)に大きく左右されます。

● 酸性の土では → アルミニウムが溶けやすく → アントシアニンと結合 → 青系の花

● アルカリ性の土では → アルミニウムが溶けず → アントシアニンはそのまま → 赤系の花

✨探究の視点:

同じ株のアジサイでも、花の色が少しずつ違うのはなぜ?

→これは、根が張っている場所によって、土から吸収されるアルミニウムイオン(Al³⁺)の量が異なるためです。

土のpHや成分が場所によってわずかに違うと、アントシアニンとの反応具合も変わり、グラデーションのような色の違いが生まれるのです。

☔ 日本は雨が多く、土が酸性に傾きがちなので、青いアジサイがよく育ちます。

ただし、白いアジサイは、アントシアニンを作らない品種が多く、pHの影響をほとんど受けません。

🧪 アジサイの色を変えるには?

🔷 青くしたいとき(より酸性に傾ける)pH5.0~5.5

● 硫酸アルミニウム(市販のアジサイ用肥料)

● ピートモス(腐植酸を含む天然の酸性土壌素材)

● 硫黄粉(ゆっくりと酸性化)

🔶 赤くしたいとき(微酸性にする)pH6.0~6.5

● 苦土石灰(pH調整用の石灰肥料)

● 木灰・草木灰(伝統的なアルカリ性素材)

⚠ アジサイが好むのはpH5.5〜6.5程度の弱酸性。

行きすぎた調整は逆効果になることもあるので、pHメーターなどで確認しながら調整しましょう。

※中性がpH7.0で、アルカリ性はそれより大きな値となります。

✨探究の視点:

「なぜそのようなことが起きるのか?」「どのくらいのpHでどんな色になるのか?」

こうした問いをきっかけに、植物にとっての『ちょうどよい環境』について考えることが、探究学習の第一歩となります。

🧭 いつ土を変えれば、花の色も変わる?

「咲いたあとでは遅い?」「今から間に合うの?」「花の色って、いつごろ決まるの?」

──とても良い問いです!

花の色は、萼の細胞が成長するときに決まります。

つまり、花が咲く数週間前の土の状態が大切なのです。

実際、園芸農家では、3月下旬〜4月中旬ごろに酸性肥料やpH調整を行うことが多いといいます。

でも本当にそれだけ?

● 5月以降でも色が変わるケースは?

● 土の種類や雨の量で、スピードに差はある?

● 品種によって、反応の速さは違う?

「正解」らしきものがあっても、

自分の問いを立てて確かめてみる──

それが、探究的学び(IBL)の本質です。

🎓 探究のまとめ

理科は「なぜ?」と「いつ?」をつなげて考える教科です。

アジサイの色の変化という身近なテーマから、化学・生物・環境・時間といった複数の要素を結びつけて、

因果関係を立体的に考える力を育てていきましょう。

🌿 入試と学びの橋渡しとしての“アジサイ”

今回のような「アジサイの花の色の変化」を題材にした記述問題や資料読解問題は、

実際に都立中高一貫校の適性検査(例:白鷗中・平成29年度)で出題されています。

こうした問題では、観察結果の読み取り → 因果関係の整理 → 自分なりの説明が求められます。

自然の中の「なぜ?」に気づき、自ら問いを立てて深めていく探究的な姿勢を、日々の学びの中で育てていきましょう。

また、都立高校入試(平成19年度 理科・大問2)でもアジサイを扱った問題が出題されました。

ただしこちらは、会話文の導入のみで、解答に影響は少ない形式です。

それでも、理科が苦手な生徒にとっては「途中で嫌になる」原因にもなりかねません。

読み飛ばさず、冷静に問題の本質を見抜く力も必要ですね。

🔎 STEAMで深めるアジサイの色変化

🔬 科学(Science)|アントシアニンとpHの化学反応

アジサイの色は、色素アントシアニンとアルミニウムイオンの反応で決まります。

土壌pHが酸性だとアルミニウムが溶け出し、アントシアニンと反応して青くなります。

このような化学反応を自然現象として観察し、植物と環境の関係を科学的に理解できます。

🛠 技術(Technology)|pH測定と園芸資材のテクノロジー

土の酸性度を測るpHメーターや試験紙は、身近な科学技術の応用例です。

肥料や土壌改良材も、精密な化学配合によって開発されています。

「測定→判断→調整」のプロセスを通じて、技術的な思考と実践を育てましょう。

🏗 工学(Engineering)|色の設計と環境条件の制御

アジサイの色をコントロールするには、pHだけでなく光・水分など多様な要素の管理が必要です。

目的に応じて環境を設計し、結果を再現できるように整える──これは工学的アプローチそのものです。

🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Art)|観察と表現による色彩の理解

アジサイの色のグラデーションは、自然が生んだ美しさそのもの。

観察を通じて色彩感覚を高め、写真やスケッチで表現すれば、芸術的感性も育まれます。

📐 数学(Mathematics)|データの可視化と傾向の分析

pHと花の色の関係を表やグラフでまとめれば、変化の傾向が見えてきます。

定量的に比較・予測することで、自然現象に対する数学的思考が自然と身につきます。

※各項目に添えた絵文字(🔬🛠🏗🎨✍️📐)は、塾長・古賀の工夫によるもので、公式のものではありません。

🧠 ガリレオ理数進学塾では、こうした「なぜ?」から始まる探究の視点を重視し、

中学受験や都立中高一貫校・都立高校入試につながる理科力を育てています。

🪻 前々回の記事はこちら:

主役じゃないのに、なぜこんなに目立つ?アジサイに学ぶ“進化の戦略

🌈 前回の記事はこちら:

アジサイの“がく”が花びらに見える理由とは? ──STEAM教育 × 探究的学習で読み解く進化の工夫

▶ 中学受験コースの詳細はこちら

▶ 中学生コース案内はこちら

▶ 都立南多摩・武蔵など中高一貫校の数学・理科対策はこちら

▶ 無料体験・お問い合わせはこちら

- 投稿タグ

- STEAM教育, 中学受験生, 中学生, 探究的学習(IBL), 理科