※本記事は【2025年】当時の内容です。最新の情報は別途ご確認ください。

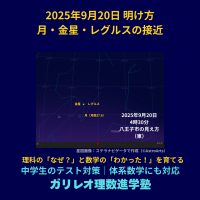

6月27日20:20八王子市:月と水星が並ぶ瞬間を再現した天体シミュレーション画像です。(©ステラナビゲータ使用)

2025年6月27日の夕方、空を見上げると、細い三日月のすぐそばに水星が並んで輝きます。月と水星が接近する天体現象は、肉眼でも観察できる絶好のチャンス。

今回の接近は、中学生の理科「天体」単元で学ぶ月の満ち欠けや内惑星の見え方を、実際に体感できる貴重な機会でもあります。

この記事では、2025年6月の月と水星の接近の観察方法、見える時間・方角の解説、観察のコツ、そして探究的な学びにつなげる視点をご紹介します。

月と水星が並ぶ、特別な夜

2025年6月27日の夕方、西南西の空で「月と水星」が約2度の間隔で並んで見えるという、珍しい天文現象が起こります。

この日は月齢2.0。空に浮かぶのは、まるで爪の先のような細い「三日月」。そのすぐ近くに輝く星のような点、それが水星です。

水星は内惑星で、太陽からあまり離れた位置に見えることがなく、実は観察の難しい天体です。

ですが今回のように夕方の西の空に現れる機会は、貴重な観察チャンスです。

見える時間と方角のヒント

- 📆 日付:2025年6月27日(金)

- 🕗 時間:日没後すぐ(20時~20時30分がおすすめ)

- 🧭 方角:西〜西南西の低い空

- 🔭 道具:肉眼でも見えますが、双眼鏡や望遠鏡があると◎

🎯観察のコツ:

- 見晴らしのよい場所を選ぼう

建物や木が少なく、地平線近くがよく見えるところが理想です。 - 空が暗くなる直前が狙い目

月はすぐ見つかりますが、水星は暗くなるほど見えやすくなります。 - 双眼鏡を使うと水星がはっきり!

拡大すれば、水星が“半月状”に見えることも。これは観察の大きな感動体験になります。

✨探究の視点:

● なぜ水星は「半月」のように見えるのか?

● なぜ月齢2.0の月と水星が、同じ方向に見えるのか?

● 「東方最大離角」って、どういう意味?

こうした問いをもとに図を書いたり、太陽系の模型で考えてみたりすることで、天体の動きがより深く理解できるようになります。これが「探究する力」の第一歩です。

🔍この観察にかかわるSTEAMの視点

このような天体観察には、実はSTEAMの要素がたくさん関わっています。

- 🔬 科学(Science):月の満ち欠けや惑星の見え方は、地球と太陽の位置関係によって決まります。

- 🛠 技術(Technology):スマホアプリや望遠鏡など、観察を支えるツールが活躍します。

- 🏗 工学(Engineering):レンズの仕組みや双眼鏡の構造は、光学技術の応用例です。

- 🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Arts):スケッチ・観察日記・天体写真を通して、宇宙の美を表現・共有する力が育ちます。

- 📐 数学(Mathematics):月齢、角度、時間の計算など、観察は「数字の感覚」とつながっています。

※各項目に添えた絵文字(🔬🛠🏗🎨✍️📐)は、塾長・古賀の工夫によるもので、公式のものではありません。

📢まとめ

このような天文現象をきっかけに、「なぜそう見えるのか?」と問いをもって空を見上げることで、理科や数学の学びは、もっと深く、もっと面白くなっていきます。

実際、中学理科の「天体」単元では、月の満ち欠けや内惑星(水星・金星)の見え方など、今回のような観察と直結した内容を学びます。

頭で覚えるだけでなく、実際に“見て・感じて・考える”ことで、学びは本物になります。

6月27日の夕暮れ、ぜひご家族で西の空を見上げてみてください。

そこに広がるのは、教科書だけでは伝えきれない、本物の宇宙のしくみです。

🎓ガリレオ理数進学塾

理科と数学を中心に、「探究する力」を育てる個別指導塾。

都立高校受験生、都立中高一貫校・私立中生に対応。

【対応校】

椚田中・横山中・浅川中・七国中・みなみ野中や

南多摩中等・穎明館中・工学院中 など

📩無料体験受付中!

▶ 中学受験コースの詳細はこちら

▶ 中学生コース案内はこちら

▶ 都立南多摩・武蔵など中高一貫校の数学・理科対策はこちら

▶ 無料体験・お問い合わせはこちら

- 投稿タグ

- STEAM教育, 中学生, 探究的学習(IBL), 星空情報, 理科