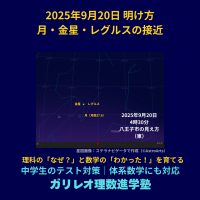

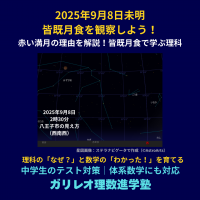

🔭 2025年の見どころ(11月18日前後)

しし座流星群の母天体は、約33年周期で太陽を回る

テンペル・タットル彗星(55P/Tempel–Tuttle)です。

彗星が太陽に近づくたびにまき散らしたチリ(ダスト)の帯を、地球が横切ることで流星群として観測されます。

2025年のしし座流星群は、最新の研究によると次のように予測されています。

● 主な観察日:2025年11月17日深夜〜18日未明

● 予測出現数(ZHR):10〜15前後(通常年のレベル)

● 放射点:しし座(Leo)の頭部付近

● 観察条件:新月期に近く、月明かりの影響が少ない良条件

過去のような「流星雨(ストーム)」クラスの大出現は期待されませんが、

「なぜ年によって出現数が大きく変わるのか?」を考えることで、宇宙のしくみと「予測する科学」に触れられる、探究にぴったりの流星群です。

🌌 しし座流星群とは?──テンペル・タットル彗星の“ひも状の足跡”をたどる

前回の記事(オリオン座流星群)では、

「流星群はなぜ毎年同じ時期・同じ方向から現れるのか?」という基本を扱いました。

「【2025年】10月21〜22日はオリオン座流星群が極大に──ハレー彗星の“足跡”をたどる探究の夜」

今回のしし座流星群は、その発展編です。

テンペル・タットル彗星が太陽に近づくたびに放出するチリは、

宇宙空間に細く濃い“ひも状の帯(ダストトレイル)”として残されます。

しし座流星群のダストトレイルには、次のような特徴があります。

● 年代ごとに「別々のトレイル(ひも)」として存在している

● 「濃い部分」と「薄い部分」の差が非常に大きい

このため、地球が濃い部分を正確に横切った年だけ、

1999年・2001年・2002年のような流星雨(ZHR1000以上)が起こります。

しし座流星群は、宇宙を

「点」ではなく「線(軌道)と帯(トレイル)」としてとらえる視点を教えてくれる流星群なのです。

✨ 探究の視点(IBL:Inquiry-Based Learning)

🔹 探究1:なぜ、しし座流星群は“たまにだけ”大出現するの?

しし座流星群の活動は、地球が「どの年代のトレイル」の「どの部分」を通るかによって大きく変わります。

● 濃いトレイル → 大出現(流星雨クラス)

● 薄いトレイル → ふだん通り(ZHR10〜15前後)

● 古いトレイル → ほとんど出現しない年もある

同じ「しし座流星群」でも、

どのトレイルを、どの角度・タイミングで横切るかによって、見える流星の数がまったく変わってしまうわけです。

ここから分かるのは、

流星群を理解するには、宇宙を「点」ではなく「動く線と帯」として考える必要があるということです。

地球も彗星も、そしてダストトレイルも、

時間とともに位置を変えながら動き続けています。

その「宇宙の立体的な動き」をイメージすることが、探究の第一歩です。

✨探究のヒント:

地球の軌道とテンペル・タットル彗星の軌道、年代別のダストトレイルを、簡単な図で描いてみましょう。

「どのトレイルを通る年に大出現が起きるのか?」を考えることで、宇宙の立体イメージがつかめてきます。

🔹 探究2:ダストトレイルモデルとは?──“予測された流星雨”につながる数式の力

しし座流星群を深く理解する鍵となったのが、

アッシャー博士(Dr. David J. Asher)とロバート・マクノートらの研究グループが発展させた

ダストトレイルモデル(Dust Trail Model)です。

このモデルは、テンペル・タットル彗星が過去の通過時に放出した年代別のダストの帯(トレイル)と、

その後の重力による位置の変化を精密に計算することで、流星群の出現時刻や規模を予測するものです。

具体的には、次のような考え方を使います。

● 彗星が近日点を通過するたびに放出されたチリの帯を、年代別の「別々のトレイル」として扱う

● それぞれのトレイルが、主に木星などの重力によって、軌道上でどう位置を変えるかを計算する

● 地球が、どの年代のトレイルに、いつ・どれくらいの距離で接近するかを数値的に求める

この計算手法によって、1999年・2001年・2002年に起きたしし座流星群の大出現(ZHR1000以上)が、

事前にかなり正確な時刻と規模で予測されました。

自然現象を数学と物理で“読む”ことができた点で、

流星群研究における画期的な成果と言われています。

🔍 2025年のしし座流星群予測(ダストトレイルモデルの視点から)

流星群には、1 年の中でいちばん出現数が多くなる時刻があり、これを極大(きょくだい)と呼びます。

多くの流星群は毎年ほぼ同じ日・同じ時刻に極大を迎えますが、しし座流星群は少し事情が異なります。

しし座流星群では、「地球がどのダストトレイル(彗星の残したチリの帯)を横切るか」によって、出現数が大きく変わるからです。

ここで知っておきたいのが、流星群の予測でよく登場するノーダル極大という用語です。

ノーダル極大とは、地球がテンペル・タットル彗星の軌道面(きどうめん)――彗星が太陽の周りを回る“通り道の面”――を横切る瞬間のことです。

難しく聞こえますが、「地球が彗星の通り道の“ど真ん中の面”を通過するタイミング」と思えば大丈夫です。

しし座流星群では、このノーダル極大の前後で、

● どの年代のトレイルに近づくのか

● そのトレイルが“濃い”のか“薄い”のか

● 地球からどれくらいの距離で通過するのか

が決まるため、出現数が大きく変化する重要なポイントになります。

こうした背景をふまえると、2025年の予測は次のように整理できます(Rendtel, 2024 の計算にもとづく)。

世界時(UT)を日本時間(JST=UT+9 時間)に直すと、以下のようになります。

| 日付・時刻(UT) | 日本時間(JST) | 内容 |

|---|---|---|

| 11月9日 22:00 | 11月10日 07:00 | 1167年トレイル(非常に古い)/活動はごく弱い見込み |

| 11月15日 03:00 | 11月15日 12:00 | 1633年トレイルが最接近。日本では日中で観測不可。 |

| 11月17日 10:00 | 11月17日 19:00 | 通常のノーダル極大(ZHR 10〜15程度) |

| 11月17日 18:00 | 11月18日 03:00 | 通常の極大位置。日本で観察に最適な時間帯。 |

| 11月17日 19:00 | 11月18日 04:00 | 1699年トレイルが寄与する可能性(弱い増加) |

この表から分かるように、2025年は「モデル上のピーク(11月15日)」と「実際に観測できるピーク(11月17〜18日)」が分かれている年です。

1633年トレイルの接近は科学的には非常に興味深いのですが、日本時間の真昼で、しかも非常に古く薄いトレイルであるため、実際の観測はほぼ不可能です。

一方で、私たちが実際に観察するべきなのは11月17日深夜〜18日未明の主極大です。このように「モデル上のピーク」と「観察できるピーク」を区別して考えることが、流星群を学ぶうえで大切なポイントです。

🔹【探究エピソード】宇宙を“計算で読む”小さな体験

前職で私が担当していたクラスでは、しし座流星群をより深く理解するために、

「流星群のピーク時刻を自分で求める」という小さな探究に挑戦してもらいました。

当時使用したプリントでは、

各日付の0時(世界時=UT)のところだけ印がついていて、ピーク位置そのものは時刻が書かれていません。

そこで、生徒たちは次の手順でピーク時刻を求めました。

● 各日付の0時の印とピーク位置を結ぶ直線を見て、長さの比からUTでの時刻(何時ごろか)を推定する

● 求めた世界時(UT)に9時間を足して日本時間(JST)に換算する

計算自体は、中3でも、小6の中学受験生でも十分に手が届く内容です。

それでも、

「図を読み、比を使い、時差を考えるだけで、宇宙の現象のタイミングが読める」

という実感は、理科と数学の両方に対する自信につながっていきます。

こうした「少し背伸びすれば届く探究」は、理科と数学のどちらにも前向きな力を伸ばしてくれます。

🌠 観察のヒント(2025年版)

● おすすめ観察時間:11月17日深夜〜18日未明(とくに午前2〜4時)

● 放射点:しし座の頭部付近(ただし、空全体を広く見るのがおすすめ)

● 観察姿勢:レジャーシートやマットの上に仰向けになり、できるだけ広い範囲の空を見る

● 準備するもの:防寒着・毛布・敷物・温かい飲み物・弱いライト(足元照明)

● 安全面:必ず保護者と一緒に観察し、深夜の屋外では安全を最優先に行動すること

流星の観察は、「見つけよう」と意識して空を見上げるところからスタートします。

一つひとつ流星を見つける経験が、理科や数学への前向きな気持ちにつながっていきます。

✏️【発展課題】予測と観察を比べてみよう

国際機関(IMO)の予測では、2025年のしし座流星群はZHR 10〜15前後とされています

(※理想的な暗い空で、放射点が天頂にある場合の値)。

観察できた場合は、ぜひ次のような「小さなデータ探究」に挑戦してみましょう。

● 15分ごとに見えた流星の数を記録する

● 雲の量・空の明るさ(街灯)・放射点の高さをメモしておく

● 記録したデータをグラフにして、予測値(ZHR 10〜15前後)と比べてみる

予測より少なかったとしたら、

● 雲が多かったから?

● 街灯が明るくて暗い流星が見えなかったから?

● 放射点がまだ低い時間帯だったから?

といった「理由を考える」ところまでセットで取り組むと、

「データを見る力」「仮説を立てる力」が、ぐっと育っていきます。

🔎 STEAMの視点から読み解く

🔬 科学(Science)

流星は、高速(しし座流星群では約 70 km/s)で大気に突入したダストが、大気を電離させて光を放つ現象です。

しし座流星群は特に速度が速く、明るい流星痕が見られることもあります。

流星の色や明るさの違いから、ダストの大きさや成分を考察することもできます。

🛠 技術(Technology)

ダストトレイルモデルの予測には、精密な軌道計算とコンピュータシミュレーション技術が不可欠です。

観察の場面でも、スマートフォンの星図アプリで放射点の位置を確認したり、広角カメラで流星を自動撮影したりと、デジタル技術が学びを支えています。

🏗 工学(Engineering)

彗星ダストの軌道計算は、宇宙探査機を目的の天体に送り込むための軌道設計とも共通する考え方です。

重力による軌道変化や速度ベクトルの扱いは、将来、宇宙工学やロケット工学を学ぶときの基礎にもなります。

🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Arts)

しし座流星群の大出現は、これまで何度も写真や絵画、詩、物語の題材になってきました。

流れ星を見上げたときの驚きや美しさを、自分なりの言葉やイラスト、エッセイで表現することも、立派な「探究」です。

📐 数学(Mathematics)

ダストトレイルモデルは、位置ベクトル・速度・重力の影響を含む微分方程式など、数学の道具を総動員して構築されています。

中学生の段階でも、観測した流星数を時刻ごとにグラフ化したり、「予測」と「実測」を比較したりすることで、数学的なデータ分析の力を鍛えることができます。

🧭 中学理科 指導要領 該当単元

● 地学分野「地球と宇宙」

● 天体の動き/地球の自転と公転/太陽系の天体

● 大気圏で起こる自然現象(流星の発光など)

📚 出典・参考文献

● 国立天文台「暦計算室」

● International Meteor Organization (IMO), “Meteor Shower Calendar”

● Asher, D. J. & McNaught, R. H. ほか:しし座流星群ダストトレイル予測に関する論文群

● Jenniskens, P. (1998). The dust trail model of meteor showers. Astronomy & Astrophysics, 336, 793–802.

● Ye, Q. & Wiegert, P. (2014). Cometary Dust Trails and Earth Encounters. Astronomy & Astrophysics, 565, A20.

● Rendtel, J. (2024). Possible dust trail encounters… Leonids in 2025.

● NASA / Leonid MAC “History of Leonid Storms”

● 理科年表(国立天文台編)

🌌 まとめ:2025年は“観察”と“モデル”の両方が学べる年

しし座流星群は、単に空を流れる光ではありません。

「いつ・どこで・どれくらい出現するのか」という自然現象が、数学と物理の力でかなりの精度で予測できることを実感させてくれる、生きた教材です。

2025年は、モデル上おもしろい予測(11月15日の古いトレイル)があり、

実際に観察できる主極大は 11月17〜18日に訪れます。

この1年をきっかけに、

“見る”天体観察と“読む”ダストトレイルモデルの両方から、宇宙にアプローチしてみてください。

夜空を見上げるひとときが、

中3にも、中学受験をめざす小6にも、理科や数学への知的好奇心を大きく育ててくれることを願っています。

どうか暖かく、安全に観察を楽しんでください。

- 投稿タグ

- STEAM教育, 中学生, 探究的学習(IBL), 星空情報, 理科, 都立中高一貫校適性検査