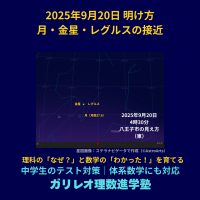

「ちゃんとやってるのに、なんで点が取れないの?」──そんな中学生の“つまずき”に寄り添うカンガルー。※実はオーストラリアで私が撮った“ワラビー”です。

中学1年生・2年生の数学で、「なぜかテストで点が取れない」「自分なりにやってるけど、うまくいかない」――

そんな悩みを抱えるお子さんが、今とても増えています。

でも実は、本人は「なぜできないのか」がわからないまま、自分なりの“やり方”をくり返していることが多いのです。

だからこそ、本人は「どれが“いいやり方”なの?」とは思いません。

むしろ、「ちゃんとやってるのに、なんでダメなの?」と感じているかもしれません。

この記事では、八王子・めじろ台の個別指導塾「ガリレオ理数進学塾」が、

“つまずきの原因”をどう見つけて、“間違えにくい、再現性のあるやり方”へ導いていくかについて、教育的な視点からお話しします。

「数学ができるようになる」って、どういうこと?

数学の問題には、たしかにいろいろな解き方があります。

でも、本当に数学が「できる」ようになるとは、ただ正解を出すだけではありません。

それは、定理や公式を的確に使い、無駄のない、分かりやすい筋道で解いていける力がつくことだと、私は考えています。

私はこのような考え方を「正しいやり方」として、日々の指導で大切にしています。

中1・中2に多い「困った解き方」とは?

見た目には“ちゃんとやってる”ように見える。でも、やり方が間違っていたら、点は取れません。

ここ数年、学校で習ったと思われる「おかしな解き方」で解こうとする生徒が増えています。

そうした生徒に「こっちのやり方のほうが正確で分かりやすいよ」と伝えると、

「でも、学校の先生はどっちでもいいって言ってた」と返されることが、以前よりも多くなりました。

もし本当に先生がそう言っていたのだとすれば、指導の目的が少し違っていたのかもしれません。

なぜ、そんな誤解が生まれるのか?

いくつかの中学校の学校公開を見ていて、その原因がわかってきました。

ポイントは「アクティブラーニング型授業」の影響です。

生徒が自分で考える学習が重視され、黒板に出て様々な解法を披露するスタイルの授業も増えてきました。

その結果、授業中にはいろいろな解き方が出てきます。

中には、回り道のようなやり方、手間の多いやり方を選ぶ生徒もいます。

本来は、その後に先生が「そのやり方もあるけど、こちらのほうが良いよね」とやんわり誘導する必要があります。

ところが、時間の制約や“多様性の尊重”の名のもとに、それがなされないこともあるのです。

その結果として、「どれでもいいよ」「いろんなやり方があるね」という発言が強調されすぎて、

“どの方法でもいい”=“どれを使っても評価される”と誤解している生徒も増えてきました。

「どっちでもいい」は本当に正しい?中学生がハマりやすい“数学の誤解”

とある中学校の学校公開での一幕。

生徒たちが問題を解いたあと、先生が「このやり方が一番わかりやすいかな」と別の方法を板書していました。

すると、一人の生徒が質問します。

「このやり方じゃないとダメなんですか?」

先生は少し困った様子で、

「うーん……まあ、どっちでもいいよ」と返答。

きっと先生の本音は、

『こっちの方が分かりやすいし、ミスもしにくい。だから紹介しているんだけど、絶対このやり方じゃなきゃダメってわけじゃないしな…』

といったところだったのでしょう。

でも、こうした返しが、生徒には「どんなやり方でも構わない」「好きなようにやればいい」という誤ったメッセージとして伝わってしまうことがあります。

こうした“言い回しの違い”が、学習における大きな誤解につながることもあるのです。

“多様な解法”が尊重される時代だからこそ

私は35年以上数学を指導してきましたが、ここまで“自由な解き方”が許容されている時代は初めてです。

もちろん、「自分で考えること」や「多様な考えに触れること」は、数学の醍醐味のひとつでもありますし、現代の教育理念とも一致しています。

文部科学省も「主体的・対話的で深い学び」(アクティブラーニング)を提唱しており、

子どもたちが自ら考え、意見を交わし、深く理解していく学習スタイルが重視されています。

ただし、それは決して「どんなやり方でもOK」という意味ではありません。

学習指導要領(数学編)では、次のように記されています:

「多様な見方や考え方を共有しながら,より適切で簡潔な解法を選択したり,友達の考えを批判的に検討してよりよい考え方を生み出したりすることができるようにする必要がある。」

つまり、最終的には“どれがより良いか”を判断し、納得して選び取る力を育てることが目的なのです。

「わかりやすさ」と「再現性」が、学びのカギ

私が指導で大切にしているのは、学習者にとっての「わかりやすさ」と「再現性」です。

教育心理学では、人の思考には「ワーキングメモリ(作業記憶)」という一時的な記憶の容量があり、

一度に処理できる情報量には限界があるとされています。

オーストラリアの教育心理学者ジョン・スウェラー教授は、

この考えをもとに「認知負荷理論(Cognitive Load Theory)」を提唱しました。

解法が複雑で手順が多すぎたり、初学者にとって慣れないやり方を強いたりすると、

その複雑さ自体が思考の妨げになるのです。

だからこそ、混乱しにくく、確実に答えにたどり着ける“手順化されたやり方”をまず身につけることが重要だと私は考えています。

自由な発想と、正確な手順は対立しない

もちろん、自由に考えることを否定するつもりはありません。

しかし、「自由な思考」と「的確な手順」は対立するものではなく、補い合うものです。

私は、子どもたちが多様な考え方に触れたうえで、

最終的に“間違えにくく、分かりやすく、確実なやり方”を選べるようになることを目指しています。

それが、私が伝えている「正しいやり方」の意義なのです。

指導者として、大切にしていること

「どんなやり方でも答えが出ればいい」――

この考え方は、一見寛容に見えて、かえって子どもを迷わせてしまうこともあります。

私は、生徒たちに「間違えにくく、将来も使える力」をしっかり身につけてほしいと願っています。

だからこそ、表面的な正解より、「本当に身につくやり方」を丁寧に教えていきます。

▶ 中学生コース案内はこちら

▶ 都立南多摩・武蔵など中高一貫校の数学・理科対策はこちら

▶ 無料体験・お問い合わせはこちら