主役じゃないのに、どうしてあんなに目立つの?──アジサイの“花びら”のような部分、実は「本当の花」ではありません。

このちょっとした“気づき”が、都立中高一貫校や私立中学で重視される「観察力」と「考察力」の出発点です。

この記事では、アジサイの花の構造と、その進化的な意味を探りながら、中学入試や探究的学習(IBL)につながる視点を紹介します。

南多摩中等教育学校・都立武蔵中・桐朋中・穎明館中など、理科的思考力が問われる学校を目指すご家庭に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

アジサイの「花びら」に見える部分の正体は?

よく見かけるアジサイ(ホンアジサイ)は、もともと日本原産のガクアジサイを品種改良して生まれたものです。

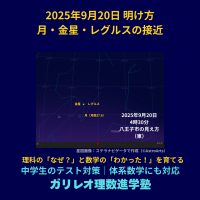

ガクアジサイに見る装飾花と両性花の役割の違い。中学受験理科で役立つ視点です。

ガクアジサイでは、中央に小さくて地味な両性花(実際に受粉して種子をつくる花)があり、そのまわりを大きくて目立つ装飾花が取り囲んでいます。 装飾花も「花」ではありますが、基本的には種子をつくる機能はなく、見た目で虫を引きつける役割に特化しています。

そして、この装飾花の「花びら」のように見える部分は、実は萼(がく)。本来は、つぼみを守る役目を果たす部分ですが、アジサイではそれが大きく発達し、色鮮やかで目立つ形になっています。

なぜ「萼」がこんなに目立つの? 進化の視点から考えてみよう

生き物の体のつくりは、その環境で生きのびやすい形が、長い時間をかけて残ってきたと考えられています。

このような考え方を「適応進化(てきおうしんか)」といいます。

※「進化」は、生き物が自分の意思で形を変えるのではなく、環境に合った特徴がたまたま残っていくことで起こります。これを自然選択(しぜんせんたく)と呼びます。

でも、あえて考えてみよう――

「アジサイの気持ち」を

実際の進化に“気持ち”はありませんが、どんなふうに役立ちそうかを考えるために、ちょっとだけアジサイになったつもりで想像してみましょう。

● 大きな花びら(のような萼)を作るには、それなりにエネルギーがかかる。

→ 大変だなぁ・・・。どうせなら、できるだけ効率よくしたいよね。

● 外側の花は、もう種子をつくる機能はいらないんじゃないかな?

→ それならいっそ、種子をつくる機能は作らずに、“見た目”に全力を注いで、目立つことに専念しよう!

→花びらを作るのはエネルギーがかかるし、それより萼を目立たせるほうが合理的かも?

→ 大きくてカラフルな萼を広げて、虫たちをしっかり呼び寄せる作戦。

● その分、中央にある部分には、受粉して種子をつくる機能をちゃんと残しておこう。

→ 逆に、目立たせる必要はないから、萼を大きくしなくていいよね。

→ そのかわりに、小さな花をぎゅっと集めて配置してみたらどうだろう?

→ あれ?これなら、虫が1匹来るだけで、まとめてたくさん受粉できちゃうかも!

このように、「見た目重視の花」と「受粉重視の花」で役割を分けた合理的な仕組み──

それがアジサイの“進化の戦略”なのかもしれません。

もちろん、これはあくまで仮説です。

アジサイに「それ、本当?」なんて聞くわけにもいきませんから(笑)

科学ではこうした推測をもとに、観察や実験を通して検証していきます。

このような推測を立てて、「本当にそうなのか?」を調べていくのが、大学や研究機関で行う本格的な探究の姿なのです。

そして、こうした考察の姿勢こそが、「探究的な学び(IBL)」で大切にされている力です。

中学入試と探究的学習(IBL)のつながり

実はこの「なぜ?」「どうして?」という問いをもち、資料や現象から仮説を立て、根拠をもとに考察する力は、都立中高一貫校や思考力重視型の私立中入試で非常に重視されています。

● 南多摩中や武蔵中では、実験・観察に基づく資料問題が頻出

● 桐朋中では、論理的思考を問う記述式の問題が中心で、穎明館中でも探究的な視点を活かせる出題が見られます

アジサイの話題はまさに、

● 身近な植物への観察力

● 「なぜ?」という問いを立てる力

● 論理的に説明する力

を育てるのにぴったりな教材です。

まとめ:日常の“ふしぎ”が、未来の科学者を育てる

理科は「暗記科目」ではありません。見慣れた風景の中から「なんでだろう?」と問いを立て、

自分の頭で考え、確かめていく──それが探究的学習(IBL)の出発点です。

南多摩・武蔵中や、桐朋中・穎明館中などの探究型入試に挑む生徒たちにとって、

こうした力を伸ばしていくことは、合格力とその先の学びの両方につながっていきます。

アジサイの花を見かけたら、ぜひ思い出してみてください。

「主役じゃないのに目立つのは、なぜだろう?」

その問いが、科学の世界への扉になります。

- 投稿タグ

- 中学受験生, 中学生, 探究的学習(IBL), 理科