教育現場における出題の質や検証のあり方について考察する記録です。

■問題の概要

平成28年度東京都立高等学校入学者選抜学力検査(理科)の大問3・問1において、不適切と思われる出題がありました。

※当該問題はかつて以下のURLに掲載されていましたが、現在はリンク切れとなっています:

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/28nyusen/28mondai.pdf

この問題では、金星の見え方(満ち欠け)と位置関係を、複数の図や記述から総合的に判断させることが求められています。

■図1の情報から導かれること

図1から月・金星・火星の位置関係を考えると、金星が月と火星のほぼ中央に位置していることから、正解は「ウ」となります。

この図1だけで正解が出てしまいますが、図2も見て総合的に判断します。

■図2の情報から導かれること

図2の金星の満ち欠けの様子だけを手がかりにすれば、模範解答である「イ」が最もそれらしく見えます。

しかし、選択肢「ウ」も完全には否定できず、正確な判断には他の資料も必要となります。

答えが2つ出てきてしまうわけですが、図2では「ウ」の可能性を否定できませんから、総合的に考えて「ウ」を選ぶという問題だと考えられます。

■資料を読み解いた生徒が損をする構造

これらのことから、もし模範解答が「ウ」であれば、「図2だけを見てイと判断してしまった生徒」が不正解になるという、ある意味で思考力を試す高度な問題だったと言えたかもしれません。

ただし、それは私立中学や国私立高校のように、推論力を前提とした入試であればの話です。

しかし実際には、模範解答は「イ」とされており、資料を複合して活用して「ウ」と正しく導いた生徒こそが不正解になってしまいました。

これはまさに、“深く考えた生徒が損をする”という、本来の入試の目的に反する構造を生んでいたのです。

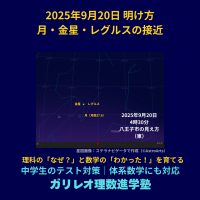

■実際の星の位置関係とも一致

筆者が保有する天文シミュレーションソフトを使って検証したところ、図1で示された日付(3月24日)の天体配置は、実際の星空とも一致していました。

その結果、図3の金星の位置として最も妥当なのは「ウ」であることが裏付けられます。

■計算によって正答にたどり着いた生徒が排除された理由は?

問題文中には「金星は0.62年で1回公転する」と明記されています。これは、資料をもとに金星の位置を計算しなさい、という意図すら感じさせる設定です。

数学が得意な受験生であれば、<結果2>の記述と公転周期を用いて計算により「ウ」と導くことが可能です。

しかし、実際にはこうした情報を的確に活用して「ウ」と答えた生徒が不正解となり、図2だけを見て「イ」と答えた生徒が正解扱いされました。

──「真剣に考えた生徒ほど損をする」という構造は、思考力・判断力を測るべき入試のあり方として、大きな矛盾をはらんでいます。

■都教委の見解とその問題点

この問題に関して、東京都教育委員会は2016年3月4日に見解を発表しました。

模範解答「イ」が正しいという姿勢を維持し、「天文学的な正確性より、設問としての的確性を優先した」と説明しています。

※当該見解はかつて以下のURLに掲載されていましたが、現在はリンク切れとなっています:

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/28nyusen/mondai_r.html

<都教委の主張のまとめ>

● 惑星の見かけの位置は、模式図において地球の中心から観測線を引くのが原則であるにもかかわらず、地球表面からの観測を想定している

● 問題文に明示した数値を使って思考した生徒を正当に評価できていない

● 図やデータが実際の天体配置と矛盾しているにもかかわらず、それを無視している

なお、本件については、他にも問題点を指摘している方がいらっしゃいます。以下の外部記事も、出題構造や都教委の対応に関する重要な論点を提起しています:

- 👉

『都立高校入試における出題ミス問題』|WEDGE Infinity(外部リンク)

※特に6ページ目では、都教委の3月4日の公式見解と、それへの反論がまとめられています。 - 👉

『都立高校入試「出題ミス問題」に都教委が反論』|WEDGE Infinity 続報(外部リンク)

■まとめと今後への提言

都立高校入試における出題は、学術的正確さ、教育的妥当性、そして出題意図の一貫性を兼ね備えている必要があります。

この問題のように、「与えられた情報を使って正しく考えた生徒が不正解になる」構造は、今後の出題において再発してはならないと考えます。

東京都教育委員会には、過去の検証を踏まえたうえで、より公平かつ適切な問題作成に向けて取り組んでいただくことを強く求めます。