この記事は、教育現場における出題の質や、検証のあり方について考察するための記録です。

未来の受験生にとって、公平で正確な試験が実施されるよう、引き続き注視してまいります。

◆ 問題の概要と都教委の見解

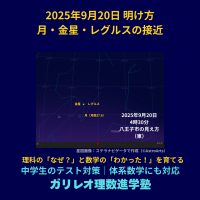

平成28年度 東京都立高等学校入学者選抜学力検査(理科)の大問3・問1に関して、出題の正当性に疑問が生じました。

この設問では、金星の見え方(満ち欠けの様子)を、複数の図から判断させる内容となっており、 問題文に与えられた図2(望遠鏡で見た金星の満ち欠けの様子)と、図3(太陽と惑星の位置関係)との対応が焦点でした。

都教育委員会は、2016年3月4日に公式見解を発表しましたが、その後、一部の不適切な図の線が修正されたのみで、 本質的な問題解決には至っていません。

※この見解は、かつて東京都教育委員会の公式サイトに掲載されていましたが、現在はページが削除されており、リンク切れとなっています。

参照元URL(現在は閲覧不可):http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/28nyusen/mondai_r.html

◆ 作問ミスの本質:「ウ=半月状」とする誤認?

この問題において最も重大な誤りは、作問者が「ウの位置にある金星が半月状に見える」と誤認した可能性が高いことです。

月の満ち欠けの問題では、中央に地球があり、横から太陽光が照らされる図をもとに考えるため、ウの位置は“半月”として理解されやすい構図になります。

しかし、金星の見え方はそれとは異なり、観測者は常に地球上から太陽と金星の角度(離角)を見て判断します。

金星の場合、半月状に見えるのは「エ」の位置であり、このとき金星は地球から見て太陽とほぼ直角に位置します。この位置を最大離角と呼びます。

「ウ→イ→ア」と金星が太陽寄りに移動するにつれて、光って見える面積は増していき、「半月より満ちた形」に近づきます。

図2の観察結果と最もよく一致するのは「イ」であると考えられるものの、「ウ」も明確に誤りとは断定しきれない位置にあります。

にもかかわらず、作問者が「ウの位置で半月状に見える」と誤認したまま設問を構成し、「ウ」を除外した点が、本件の出題ミスの核心であるといえるでしょう。

◆ 都教委とのやり取りから見える矛盾

本件に関して、筆者が都教委に問い合わせを行ったところ、3月15日に作問担当者の方から直接お電話をいただきました。以下は、その際のやりとりの要旨です:

筆者:「図2の金星の満ち欠けの様子“のみ”から考えると、図3での正解は模範解答の『イ』になるのは理解できます。 ただし、選択肢『ウ』も光って見える割合が近く、答えとして選ばれる可能性を否定できません。 『ウ』を消去する明確な理由は何ですか?」

作問担当者:「……図2のように見える金星を図3から選ぶと、『ア』か『イ』です。」

筆者:「『ア』に正答の可能性があるとするなら、同様に『ウ』にもあると考えるのが妥当ではありませんか? 『エ』が最大離角の位置にあるように見えますが、どう判断すればよいのでしょう?」

作問担当者:「図2からは『ア』か『イ』です。」

筆者:「『ア』は円に近く、『ウ』はイを境に対称的に見える位置にありますよね。 『ア』が答えとなる可能性があると言いながら、『ウ』を消去する理由が納得できません。」

作問担当者:「……我々の見解としては、図2からは『ア』か『イ』です。」

このやり取りからも、作問側が「ウ=半月状」と判断したこと、またそれだけを根拠として、「ウ」を除外した姿勢がうかがえます。

なお、本件については、他にも問題点を指摘している方がいらっしゃいます。以下の外部記事も、出題構造や都教委の対応に関する重要な論点を提起しています:

- 👉

『都立高校入試における出題ミス問題』|WEDGE Infinity(外部リンク)

※特に6ページ目では、都教委の3月4日の公式見解への反論がまとめられています。 - 👉

『都立高校入試「出題ミス問題」に都教委が反論』|WEDGE Infinity 続報(外部リンク)

◆ 理科・数学的検証:「ウ」を除外できない理由

図3に示された天体配置に基づき、地球から各天体(金星ア~エ、火星、月)へ地心(地球の中心)から線を引いて見え方を考察すると、金星「ウ」は月と火星の間に位置し、図1に示された見かけの位置関係とも整合します。

つまり、「ウ」は最も自然な配置であり、地学的・天文学的な考察から容易に除外できる選択肢ではありません。

ところが、都教委は最終的な見解において、「図に線を引いて判断するのは指導範囲外」とし、このような理にかなった思考を評価の対象外としました。

一方で、「アを除外する理由」としては「火星より先に沈む=地球・火星の線より右にある」という説明を行っており、これはまさに“図に線を引いて判断する”という手法です。

このように、作問側自身が採用している判断方法を、受検生には禁じるという矛盾が見られます。

なお、都教委が2016年3月4日に公表した初期見解では、図に線を引いて天体の位置関係を解説する図示が含まれていました。

ところが、その図は「惑星の見かけの位置は地心(地球の中心)から観測線を引くのが原則である」という理科的前提に反し、地球表面から観測線を引くという誤りがありました(※指摘を受け、後に削除)。

こうした経緯から、当初の作問意図では「図に線を引いて判断する」ことを想定していたが、指摘を受けた後に方針を転換した可能性も考えられます。

◆ 教育的観点からの問題点と提言

この設問の構造は、

● 図1からは「ウ」が正答、

● 図2からは「イ」が正答(ただし、ウの可能性も残る)、

● 両者を総合して判断すれば「ウ」が最も適切、しかし模範解答はイ。

という複雑なものとなっており、多くの受験生に混乱を与えたと考えられます。

別の方が都教委に質問した際、「受検生の多くがアまたはイを選んでおり、問題としては成立している」といった趣旨の回答がなされたと聞いています。

しかしながら、これは学術的・教育的根拠に基づいた説明とは言えません。

そもそも、ア・イを選んだ受検生が多かったのは、多くの受検生が図2のみを手がかりに解答したためであり、

その結果として「多数派」となったに過ぎません。

したがって、ウを選ぶ受検生が少なかったことをもって、それを誤答であると断定することはできません。

本来、設問の作成にあたっては、曖昧な選択肢を明確に除外できる根拠を示すべきです。

それができないのであれば、設問構成自体を見直すべきだったと言えるでしょう。

◆ 結論:今後の出題に求められる姿勢

今回の問題は、単なる図の不備ではなく、設問構造と作問者の科学的理解のズレにより生じた出題ミスです。

「どの図を基準に判断すべきか」が明示されていないまま複数の資料を与え、真面目に考えた受験生ほど迷いやすい設計となっていたことは、非常に残念です。

また、図をもとに丁寧に作図したり、公転周期などを踏まえて検証したりするような姿勢こそ、本来は理科教育のあるべき姿です。

それを「指導範囲外だから」として排除するのでは、学ぶ意欲に水を差す結果となりかねません。

都立入試が「思考力・判断力・表現力」を問う場であるなら、出題側もまた、受験生の多様な考察を受け止め、設問の妥当性を柔軟に見直す姿勢が求められます。

今後、同様のことが繰り返されないよう、出題と検証の在り方を引き続き見守っていきたいと思います。