🔭 今年の見どころ

10月21日(火)の深夜から22日(水)の明け方にかけて、オリオン座流星群が極大を迎えます。

母天体は、あの有名なハレー彗星(Halley’s Comet)。地球がその通り道を横切るとき、彗星がまき散らしたチリ(ダスト)が大気に飛び込み、摩擦熱で発光します。これが流星群です。

2025年は新月直後のため、月明かりの影響が少なく、ここ数年で最も良い観測条件です。

1時間に10〜15個、多いときには20個以上の流星が見られる可能性があります。

🌌 オリオン座流星群とは?──ハレー彗星の軌跡

オリオン座流星群は、約76年周期で太陽のまわりを公転するハレー彗星が、通過のたびに宇宙空間へまき散らしたチリの帯(ダストトレイル)が起源です。

このチリの帯は、彗星の軌道上に沿って細長く広がる構造をしており、太陽の熱や放射圧によって年々少しずつ広がっています。

地球がその帯の一部を毎年10月に横切ると、帯の中に含まれる微細な粒子(チリ)が大気に高速で飛び込み、摩擦によって光を放ちます。

これが流星群の正体であり、ほぼ同じ時期・同じ方向から流星が現れる理由です。

放射点(流星が流れ出すように見える方向)はオリオン座のベテルギウス付近。ただし放射点ばかりを見るよりも、空全体を広く眺めるほうが多くの流星を見つけられます。

おすすめは、レジャーシートを敷いて仰向けに寝転び、空を広く見る観察スタイルです。

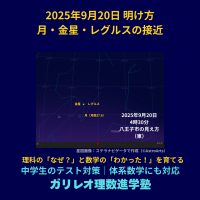

2025年10月21日23時(東の空)

八王子市の見え方

✨ 探究の視点(IBL:Inquiry-Based Learning)

🔹探究1:なぜ、毎年同じ時期・同じ方向から現れるの?

流星群は、宇宙空間に残されたチリの帯(ダストトレイル)が原因で起こります。

このチリの帯は、ハレー彗星が太陽のまわりを公転するたびにまき散らした微粒子が、彗星の軌道に沿って細長く広がったものです。

地球も太陽のまわりを公転しているため、毎年同じ時期になると、このチリの帯をほぼ同じ位置で横切ることになります。

その結果、流星が現れる時期と方向が毎年ほとんど変わらないのです。

つまり、オリオン座流星群とは、地球が宇宙の時間軸をなぞる瞬間でもあります。

数百年前にハレー彗星が残したチリが、今も私たちの空に光の軌跡を描いているのです。

✨探究のヒント:模型や図を使って「太陽-彗星-地球」の関係を描いてみましょう。

地球の軌道と彗星の軌道が交わる位置を見つけると、「なぜ毎年同じ時期なのか」が一目でわかります。

🔹探究2:なぜ、出現が多い年と少ない年があるの?

ハレー彗星は約76年の周期で太陽のまわりを回っています。

彗星が太陽に近づくたびに表面の氷が蒸発し、チリが放出されて新しいチリの帯(ダストトレイル)が作られます。

こうして宇宙空間には、年代の異なるチリの帯がいくつも重なっているのです。

地球の軌道もわずかにずれているため、毎年通過するチリの帯の位置が少しずつ違います。

そのため、「どのチリの帯を通るか」や「その帯の中でもどのくらい濃い部分を通るか」によって、

その年に見える流星の数が変わるのです。

つまり、オリオン座流星群の活動が年によって多い・少ないのは、

地球が通過する宇宙の“流星雲”の濃淡が毎年少しずつ違うためなのです。

※なお、実際に観測できる流星の数は、月明かりや天候、観測場所の明るさ(光害)によっても大きく変わります。

月が明るい年は、流星が発生していても見落とされやすくなります。

✨探究のヒント:過去10年分のオリオン座流星群の観測データを調べ、1時間あたりの流星数(ZHR)をグラフにしてみましょう。

「ハレー彗星が通った年」と流星数の関係を比べると、宇宙の時間スケールを実感できます。

※ZHR(Zenithal Hourly Rate)とは、観測条件が理想的な場合の「1時間あたりに見える流星数」を示す国際的な指標です。

🔹探究3:なぜ、夜明け前のほうが多く見えるの?

流星群全体のピーク(極大)は、地球がチリの帯の中心を通過するときに起こります。

しかし、一晩の中でも流星の見え方には変化があります。

その違いは、放射点の高さと地球の向き(進行方向)の両方によって生じます。

地球は公転しながら自転しており、時間が進むにつれて放射点が空高くのぼっていきます。

さらに、夜明け前になると観測地点が地球の進行方向側(前面)を向くため、宇宙のチリを「正面から受ける」形になります。

この二つの条件が重なることで、夜明け前には流星が多く見えるのです。

一方、夕方から夜の早い時間は、放射点がまだ低く、観測地点が地球の背面にあるため、見える流星が少なくなります。

✨探究のヒント:時間ごとに放射点の高さを記録し、流星の出現数をグラフにしてみましょう。

地球の自転と公転の関係を、「時間」と「方向」の両面から考えると、宇宙の動きがより立体的に見えてきます。

🌠 観察のヒント

● 観察時刻:21日22時〜22日明け方4時

● 放射点:オリオン座のベテルギウス付近

● 観察条件:新月期で最良(街明かりの少ない場所がおすすめ)

● 見える数:1時間あたり10〜15個(条件がよければ20個以上)

観察は安全第一で。

公園などで観察する場合は、必ず保護者と一緒に行動し、懐中電灯は下向きに照らしましょう。

🔎 STEAMの視点から読み解く

🔬 科学(Science)

流星は、宇宙のチリが大気圏(高度80〜100km付近)で燃える現象です。

中学理科「地球と宇宙」の単元で扱う「大気の構造」や「熱とエネルギーの変換」と関係しています。

オーロラや隕石とも比較して、地球の外層で起こる自然現象として理解を深めましょう。

🛠 技術(Technology)

全天カメラやスマートフォンアプリによる観測データの自動記録が進化し、AI解析で速度や光度がリアルタイムに分析可能です。

技術の発展が「宇宙の観測」を身近な学びに変えています。

🏗 工学(Engineering)

流星の発光は、大気圏突入時の摩擦熱によるものです。

この原理は、宇宙船の再突入カプセルの設計にも応用されています。

「燃えながら守る」耐熱技術は、自然現象から学んだ工学の知恵です。

🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Arts)

流星は古代から「神のしるし」「願い星」として詩や物語に登場してきました。

科学的理解と同時に、自然を見上げて感じる心の豊かさも大切です。

観察体験そのものが、科学と感性をつなぐ学びになります。

📐 数学(Mathematics)

観測した流星の数を時間ごとに記録し、グラフ化してみましょう。

出現数(ZHR)と時刻の関係を関数として表すことで、データ分析力が身につきます。

「流星群を数でとらえる」ことが数学的探究への第一歩です。

🎒 自由研究・探究活動のヒント

観測データを15分ごとに記録し、棒グラフで可視化してみましょう。

夜間の時間帯による変化を分析すると、「探究3」の理解が深まります。

また、放射点の角度変化を図で示すと、「地球の自転」による星の動きが見えてきます。

🧭 中学理科 指導要領 該当単元

● 地学分野「地球と宇宙」

● 天体の動き/地球の自転と公転/太陽系の天体

📚 出典・参考文献

● 国立天文台「暦計算室」:流星群の極大日時、放射点位置データ(https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/)

● International Meteor Organization (IMO) 「Meteor Shower Calendar 2025」:流星群の出現数・ZHR(理想条件下出現率)データ

● Jenniskens, P. (1998). The dust trail model of meteor showers. Astronomy & Astrophysics, 336, 793–802.

● Ye, Q., & Wiegert, P. (2014). Cometary Dust Trails and Earth Encounters. Astronomy & Astrophysics, 565, A20.

● 理科年表 2025(国立天文台編)

🌌 まとめ:宇宙の“リズム”を感じよう

毎年同じ時期に同じ方向からやってくるオリオン座流星群。

それは、地球が宇宙を旅している証です。

ひとすじの光が流れるたびに、「地球も動いている」という事実を思い出してみましょう。

この夜空を見上げる体験が、あなたの「科学する心」を育てます。

「それでも、地球は動いている」

E pur si muove.

──Galileo Galilei(ガリレオ・ガリレイ)

- 投稿タグ

- STEAM教育, 中学生, 探究的学習(IBL), 星空情報, 理科